Avenue Foch : un projet de l’Étoile à la porte d’Auteuil

Paris

Libre de toute commande, ce projet est prospectif. Il est le résultat d’une envie et d’un partage de compétences ayant permis l’élaboration progressive d’un scénario.

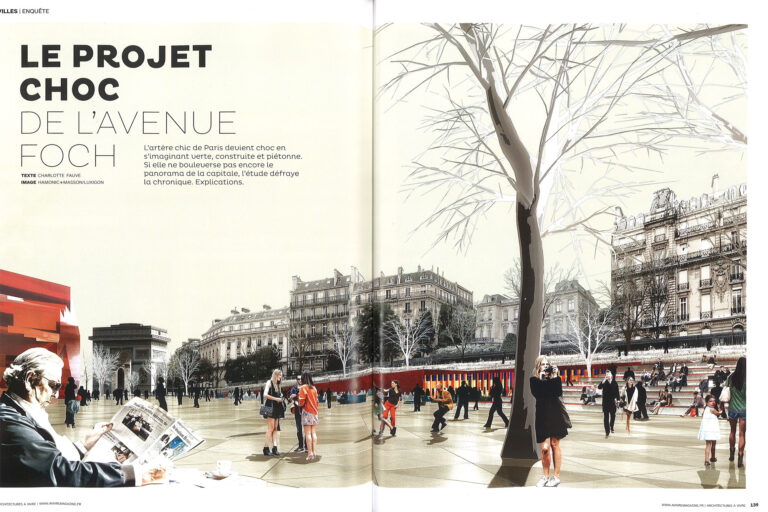

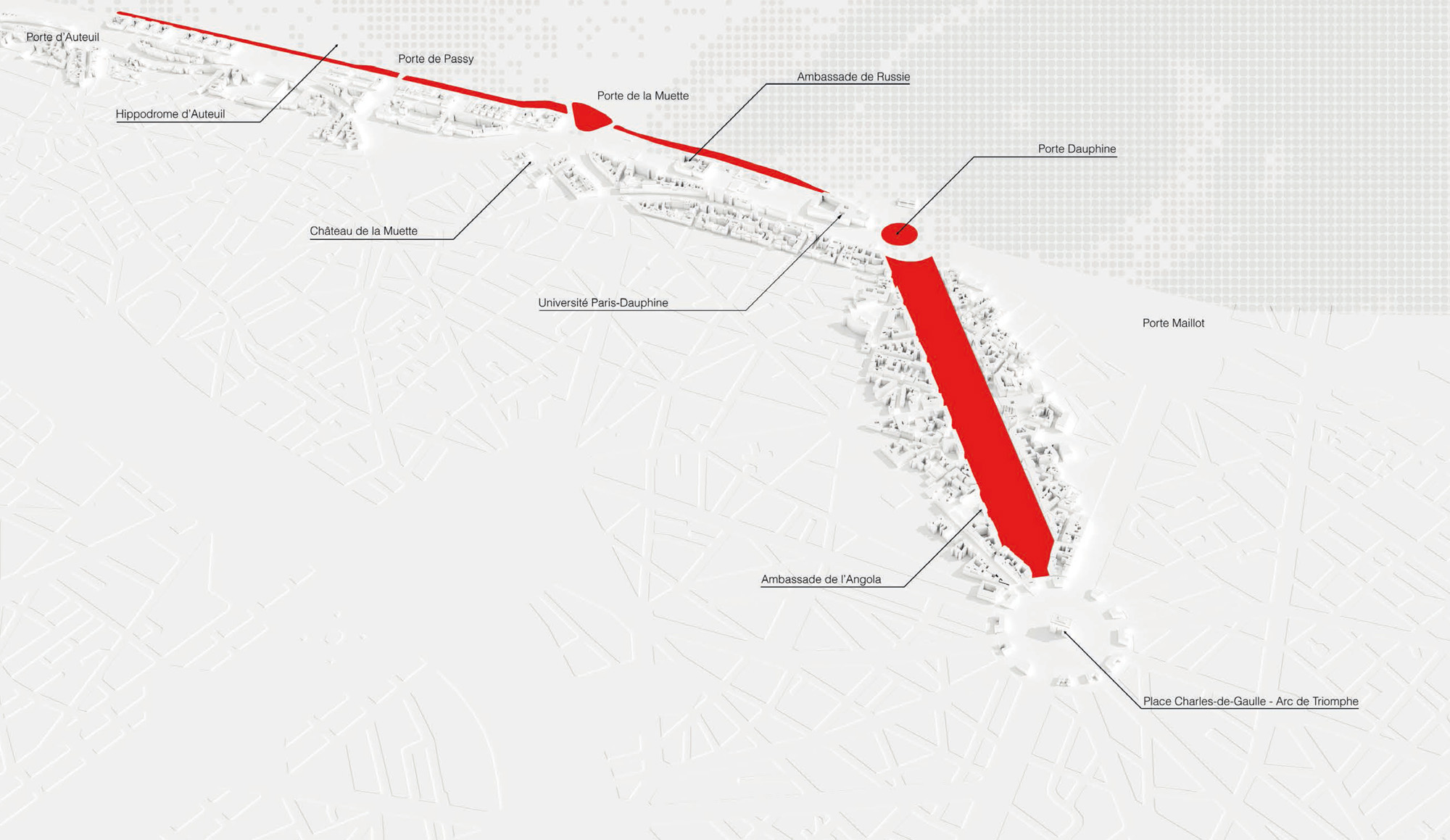

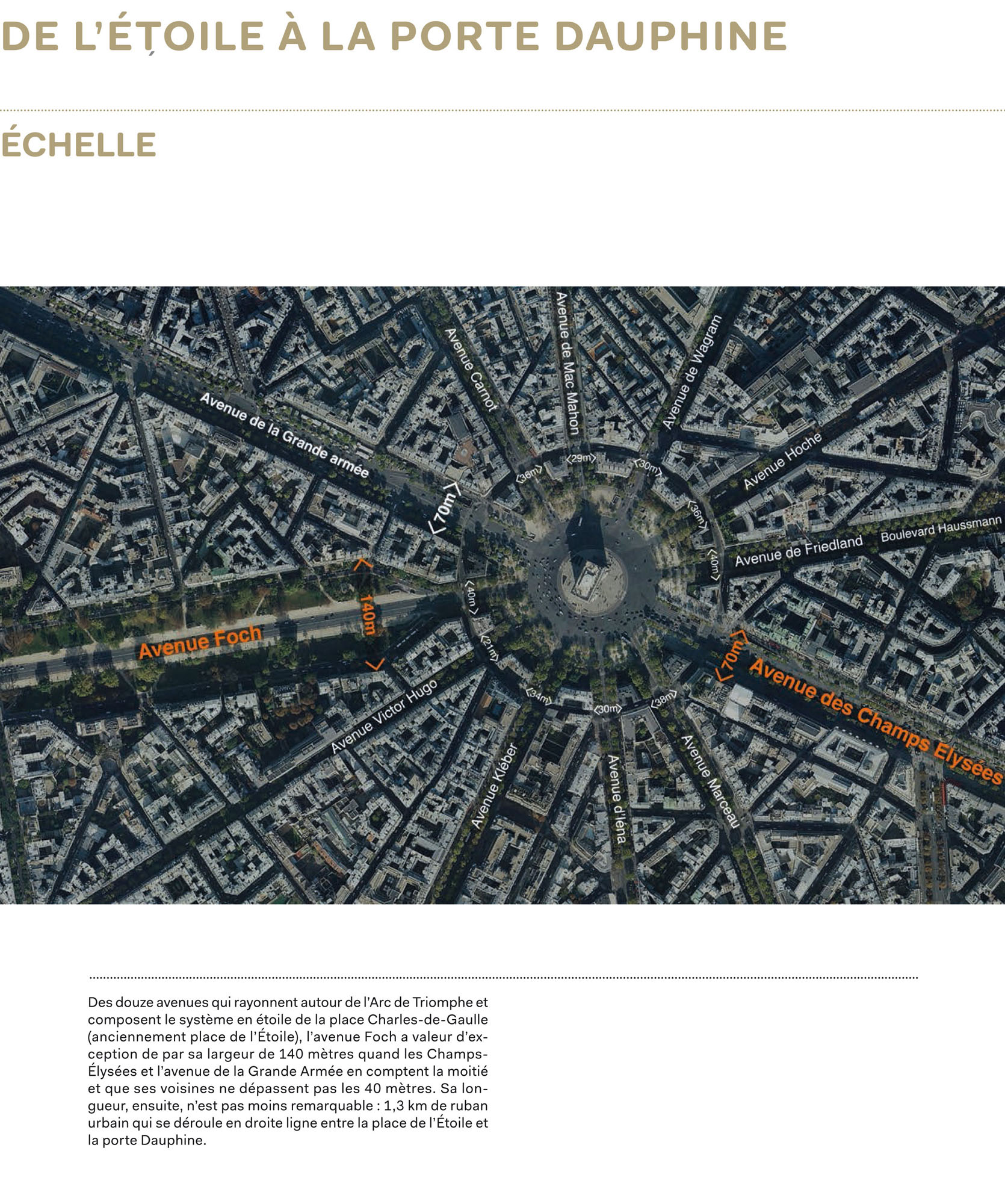

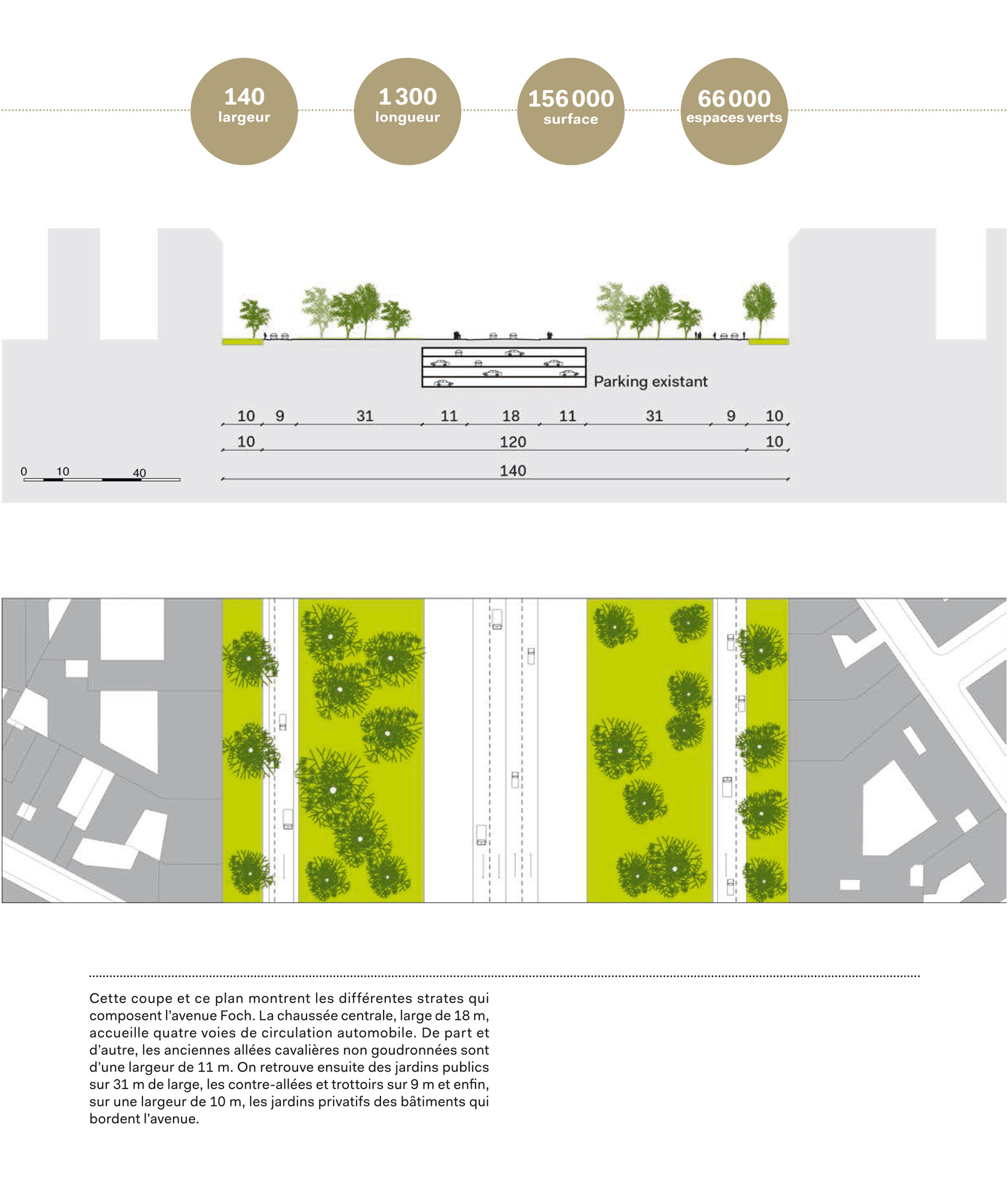

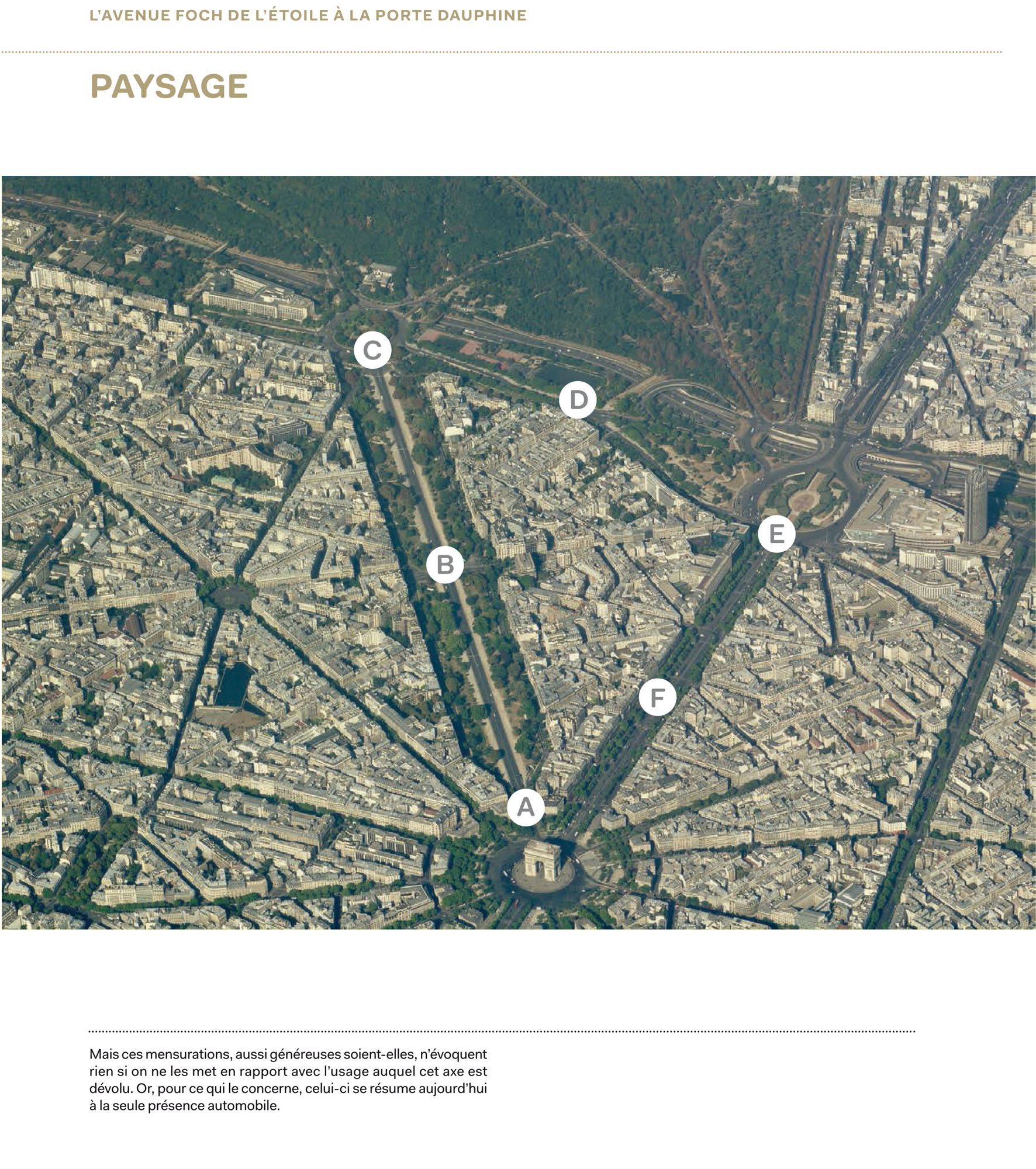

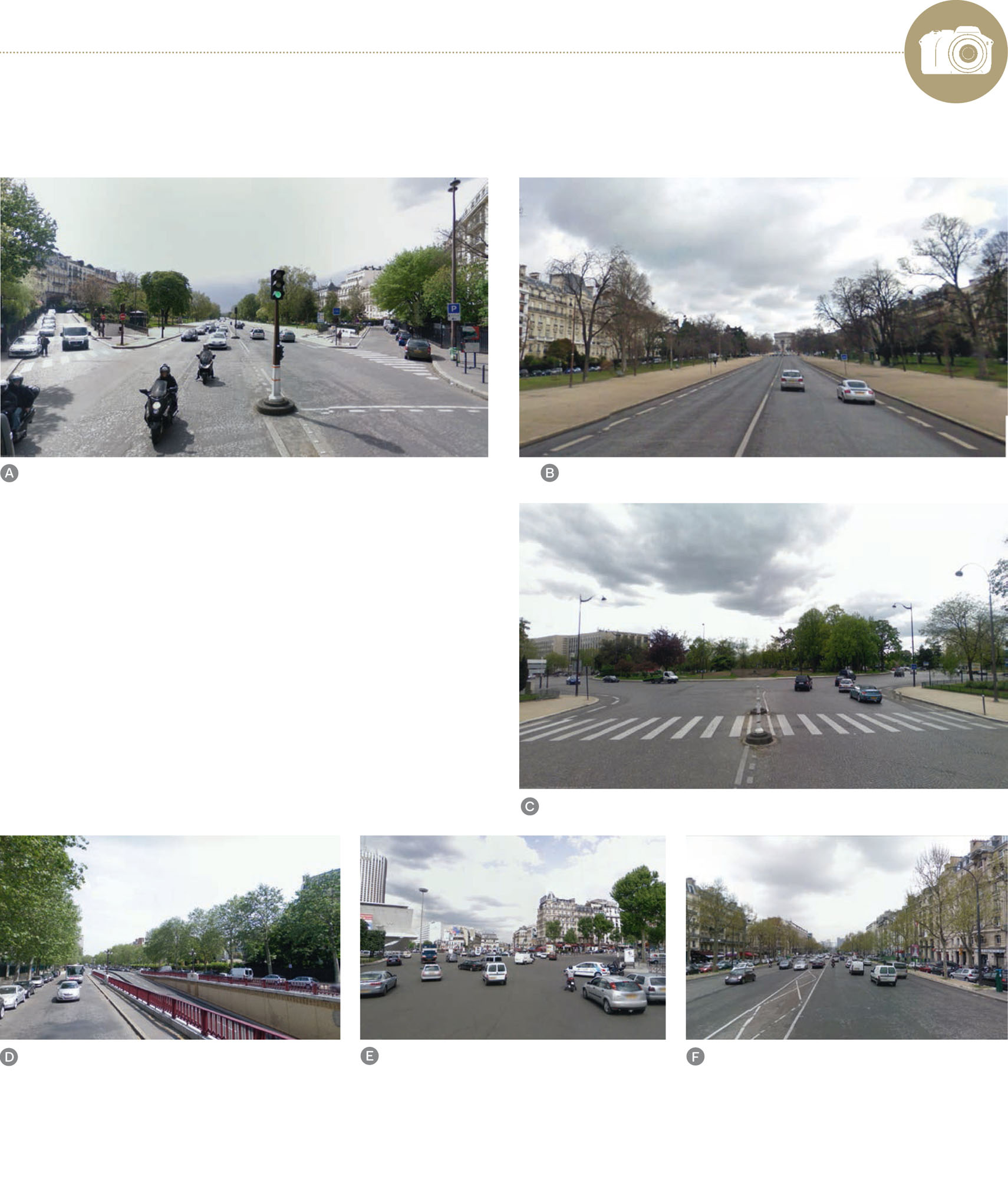

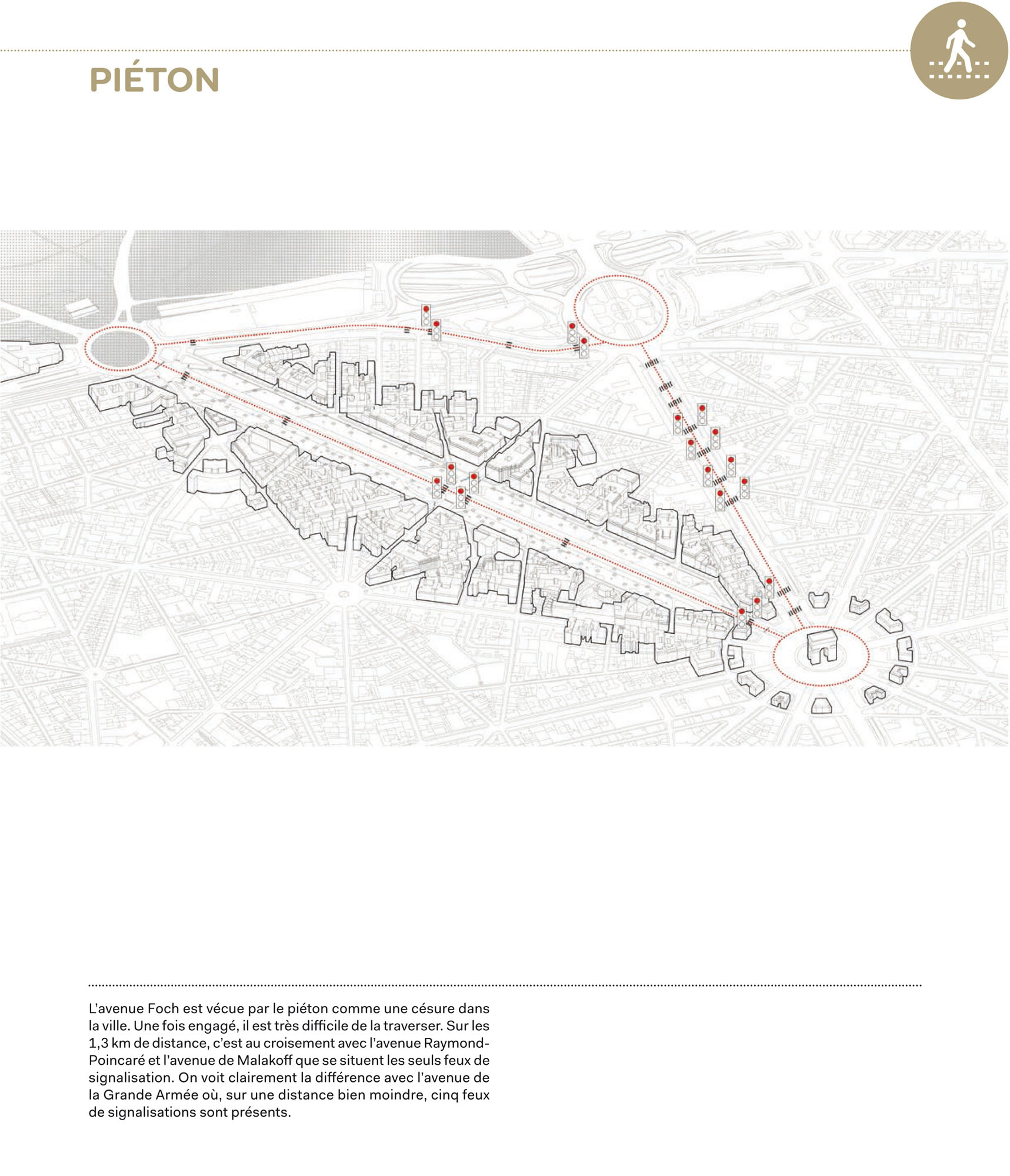

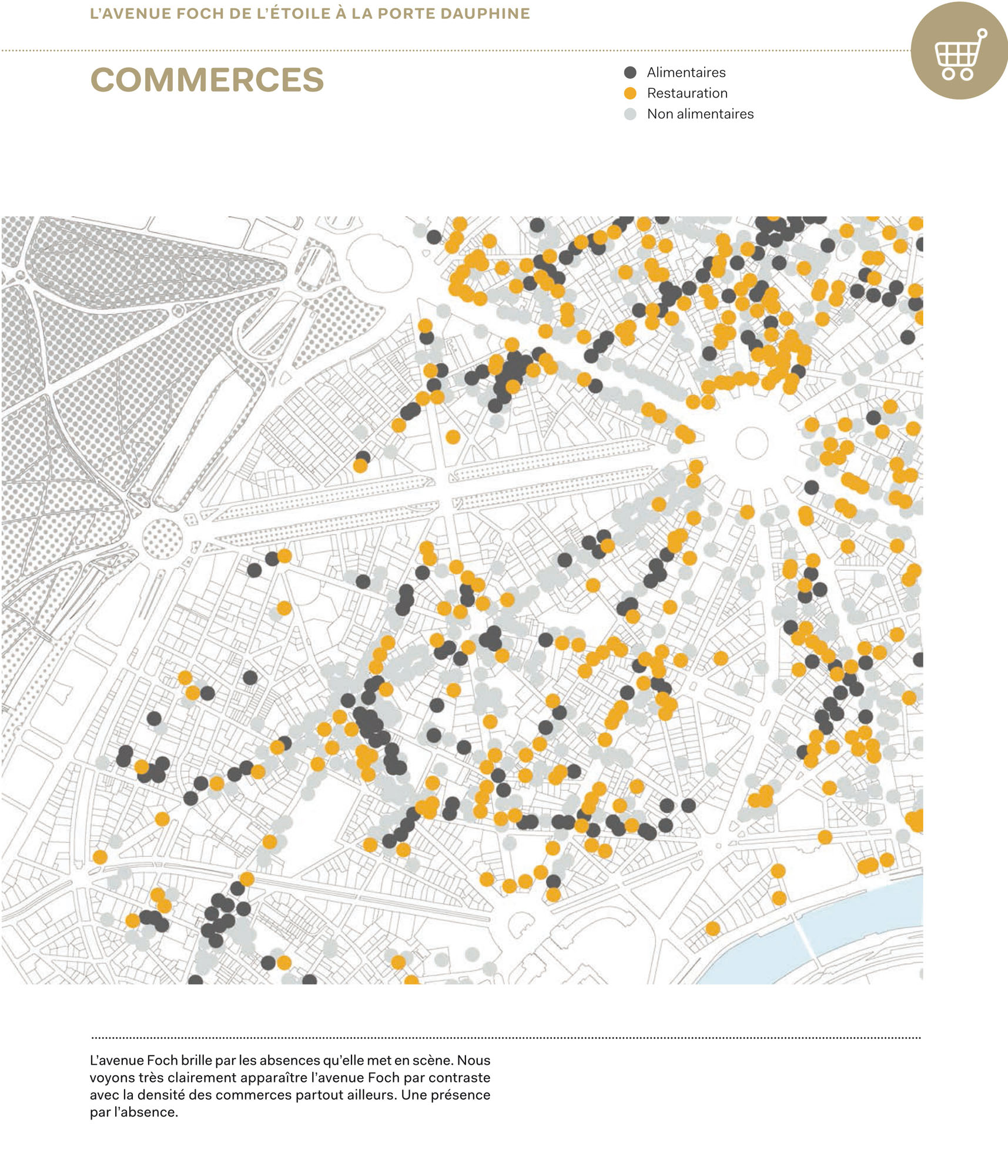

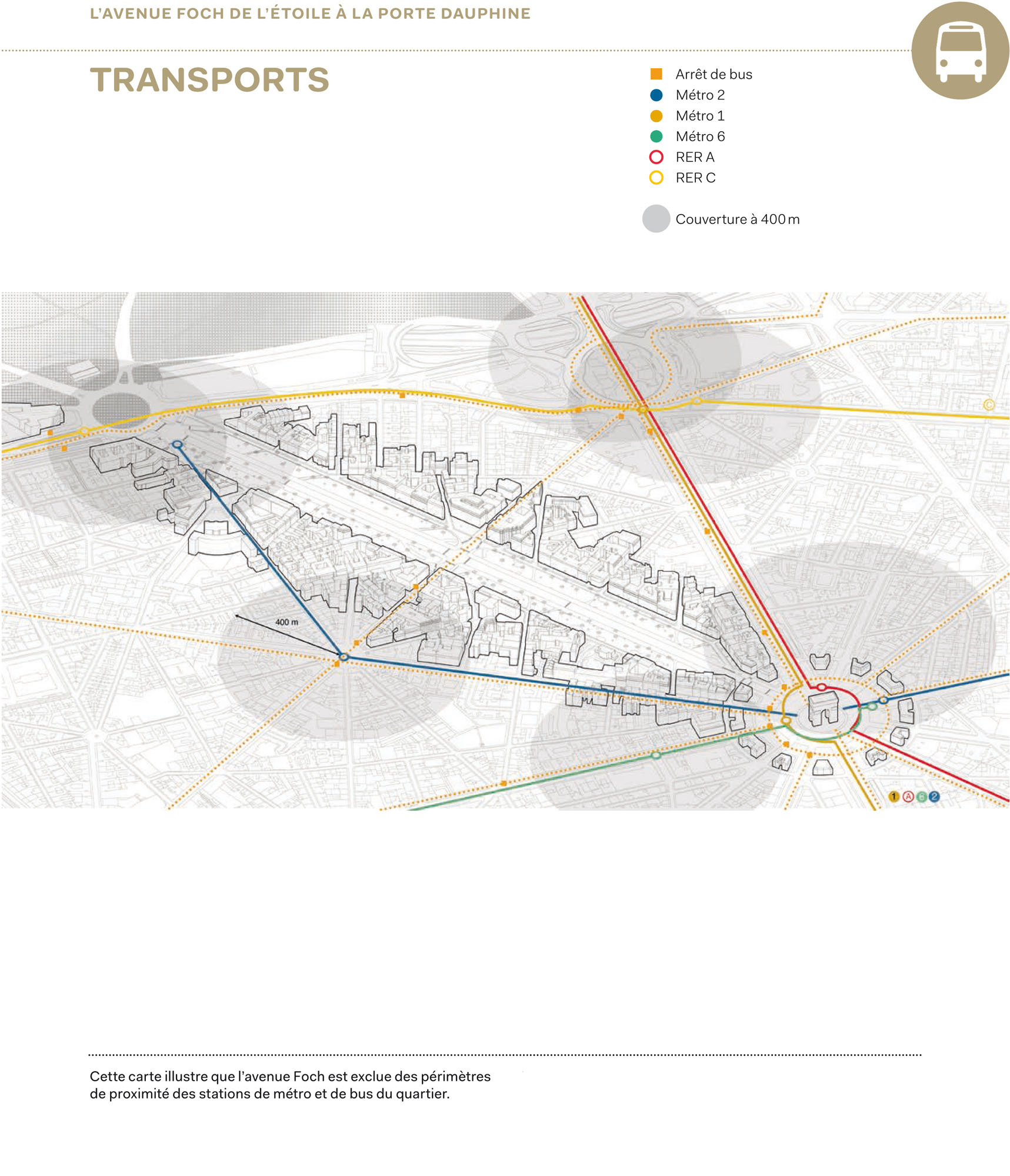

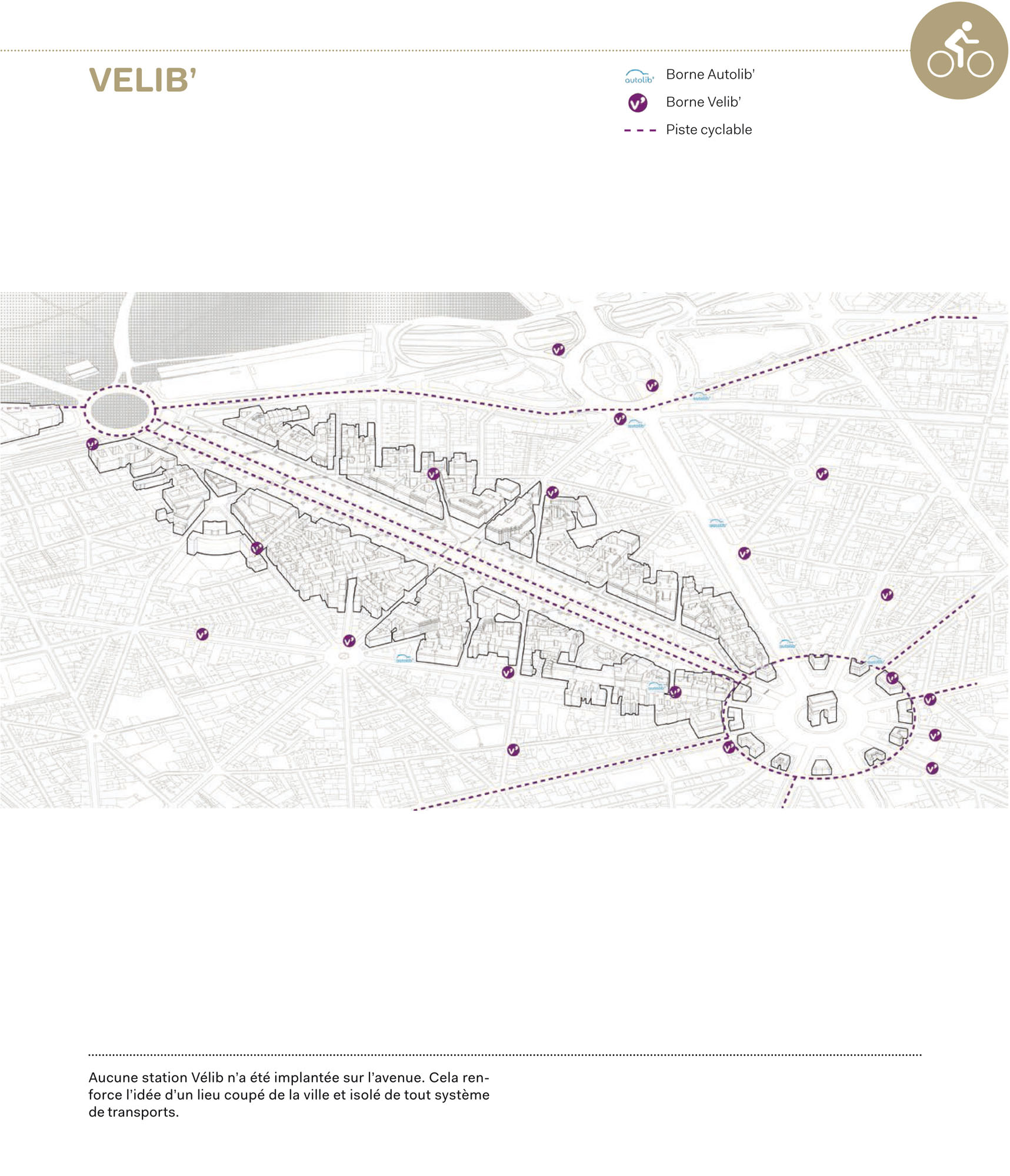

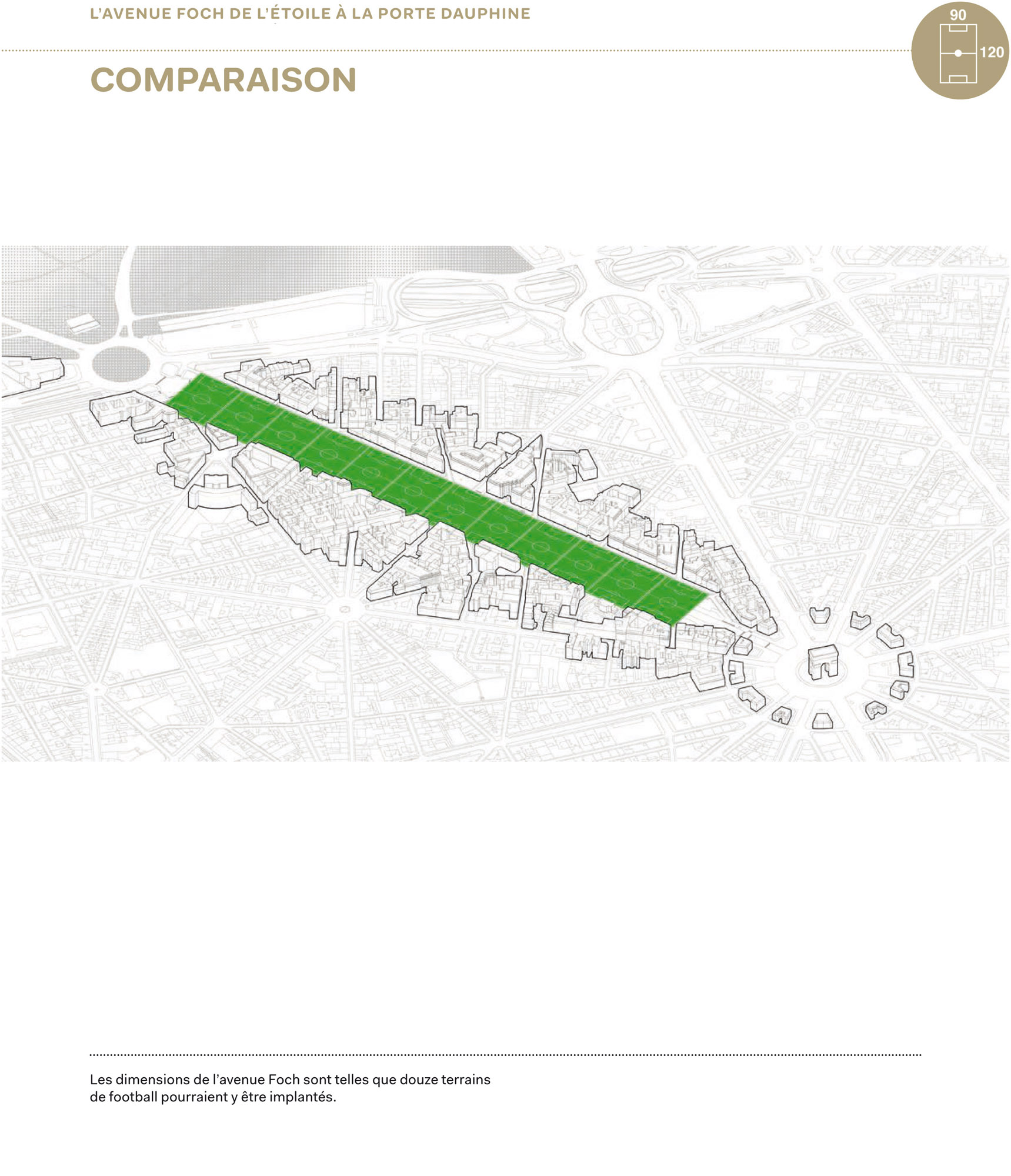

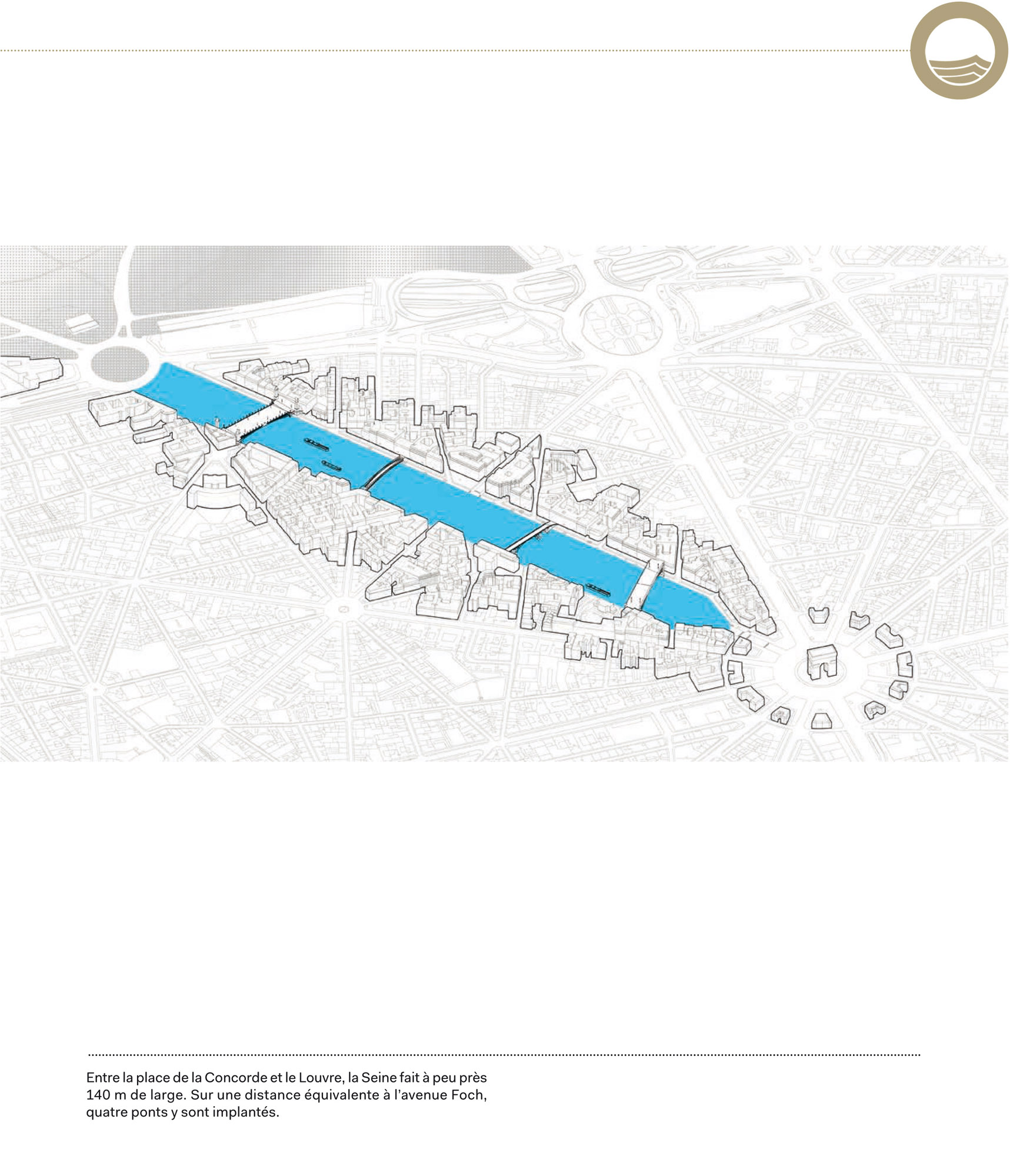

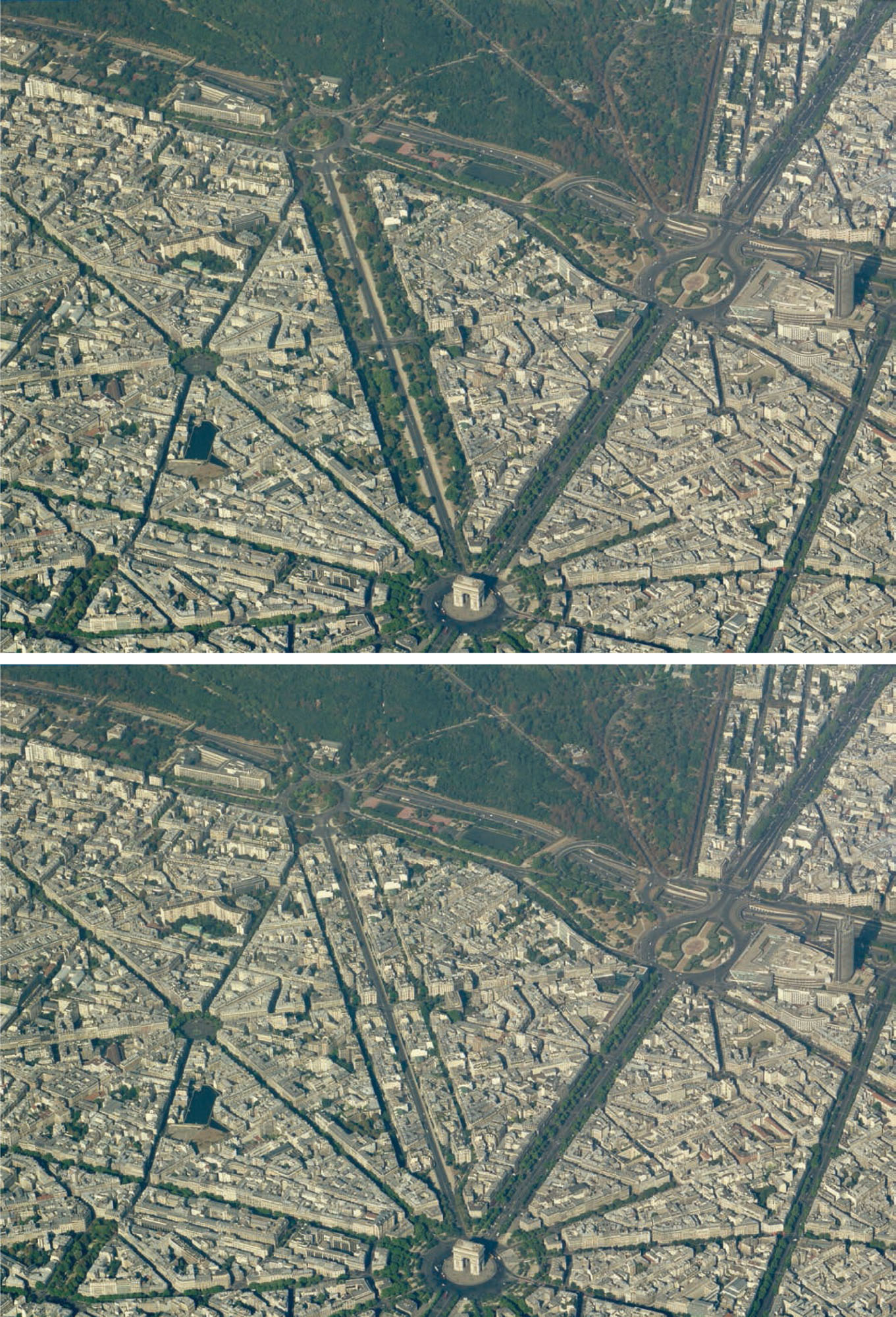

L’histoire commence par une intuition. Une cigarette fumée en dehors d’un restaurant du XVIe arrondissement un soir de l’été 2012 est l’occasion d’arpenter un espace inconnu aux dimensions hors normes : l’avenue Foch. Un morceau de ville de 1,3 km de long par 140 m de large. On s’y engage en piéton, sans possibilité de traverser le flot de voitures, il n’y a pas de métro, pas de commerces, personne.

Véritable projet de reconquête, notre travail met en place les outils urbains d’une ville qui ne doit plus engendrer des césures, mais au contraire rétablir de la continuité, de la fluidité, recréer de l’aventure, de l’imprévisible, de la surprise et des émotions dans une volonté de révéler le potentiel d’un site exceptionnel.

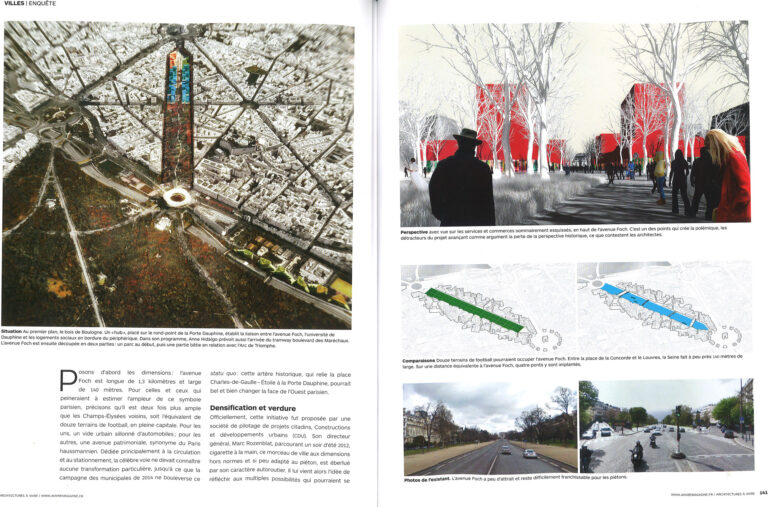

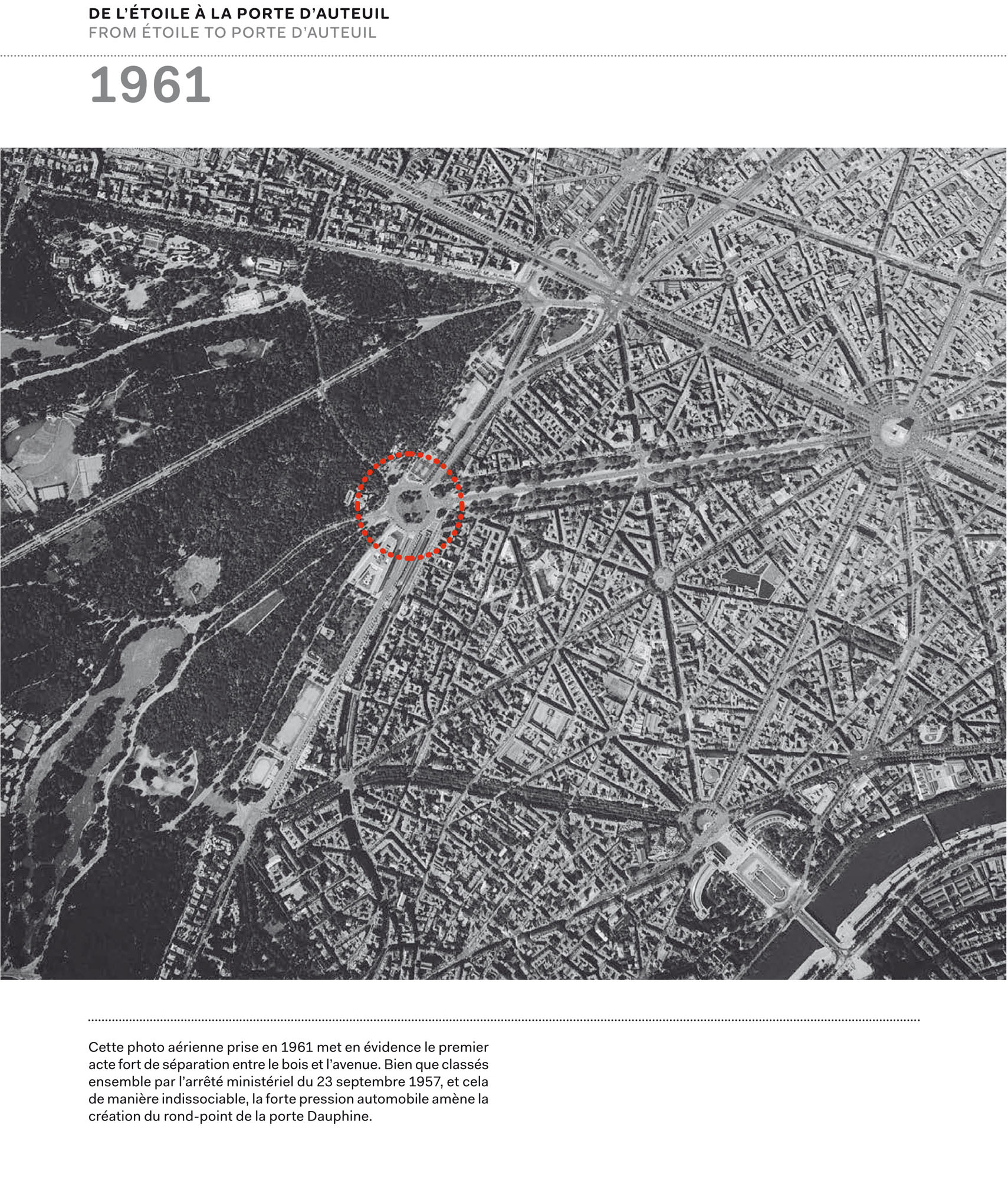

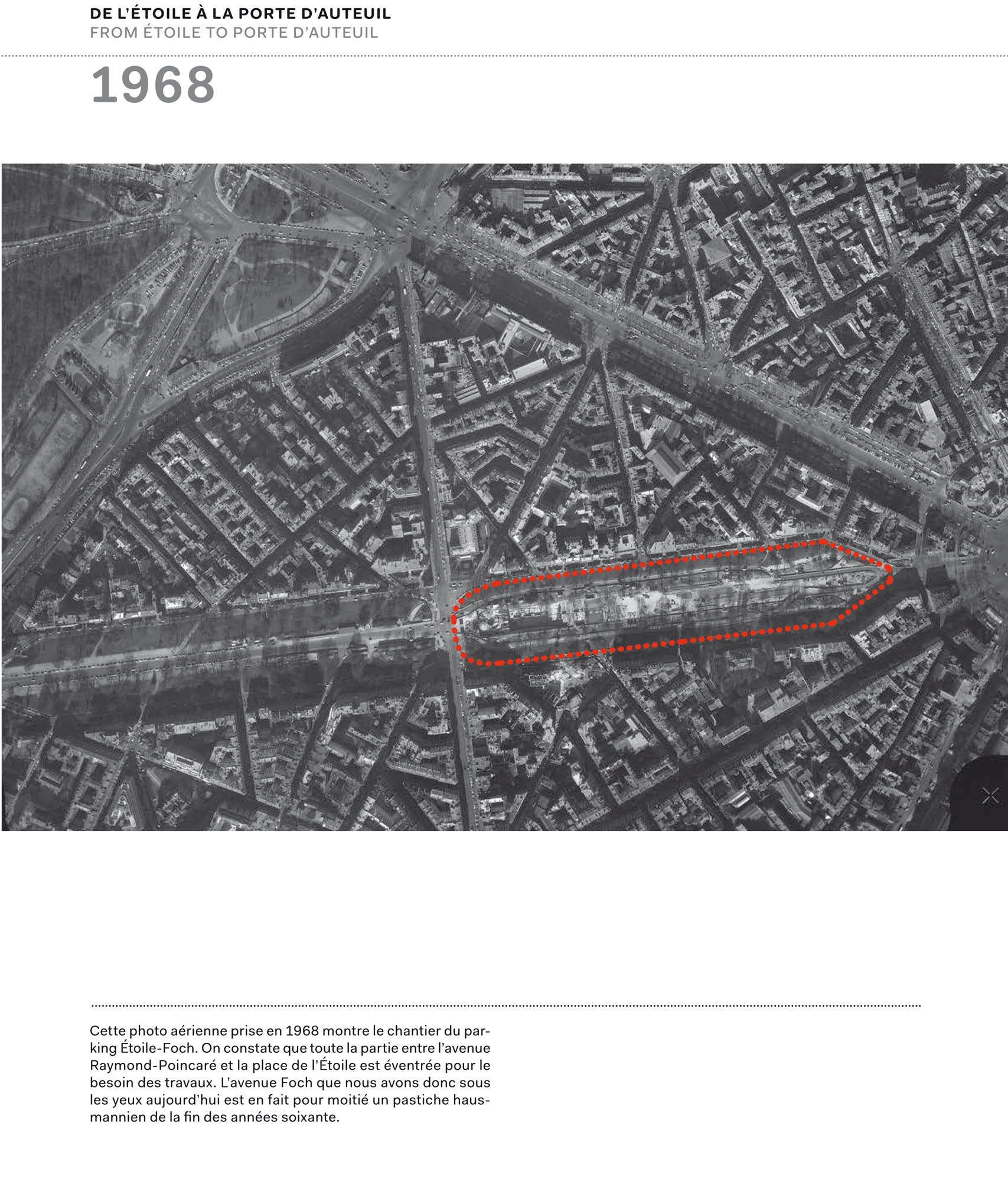

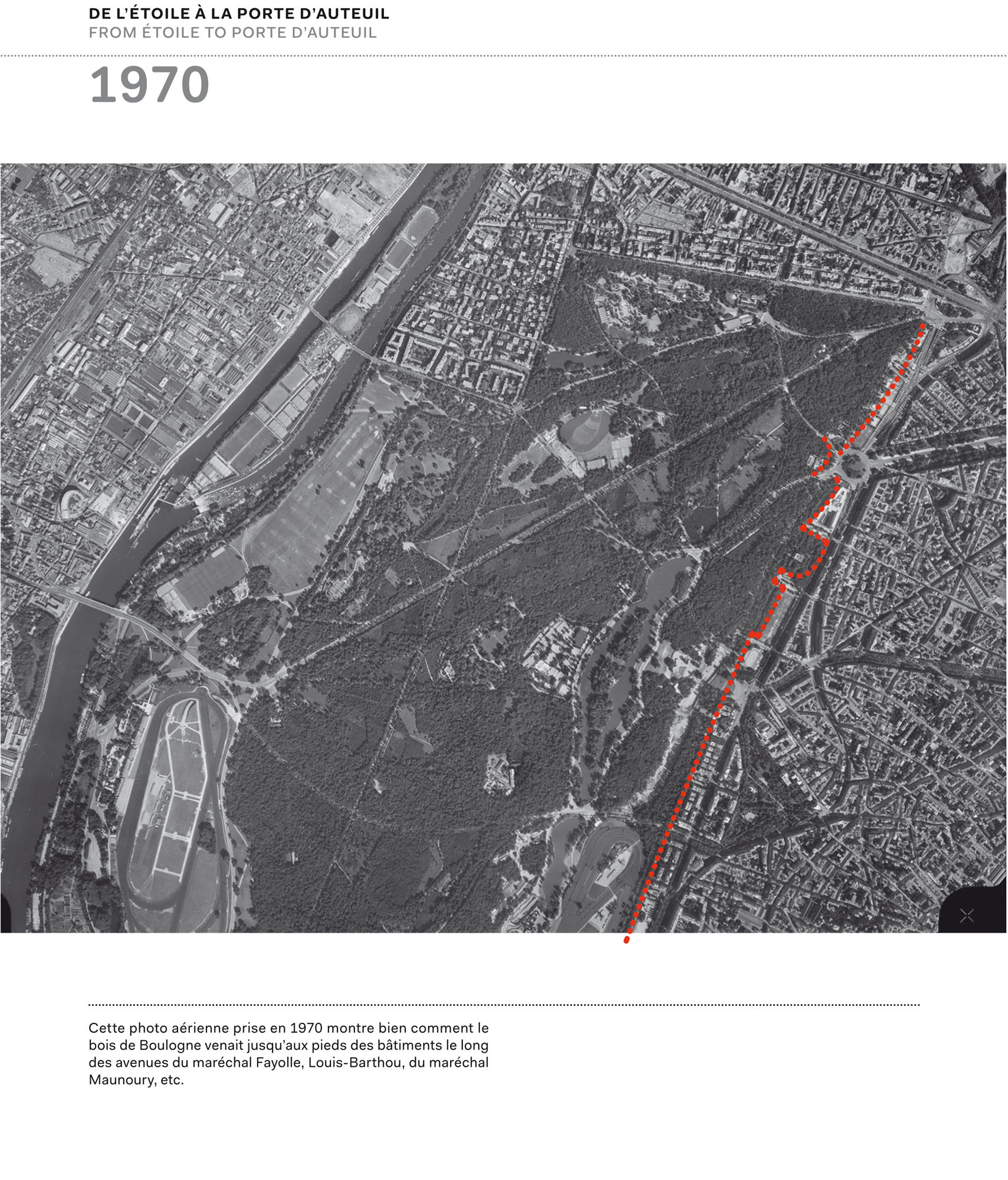

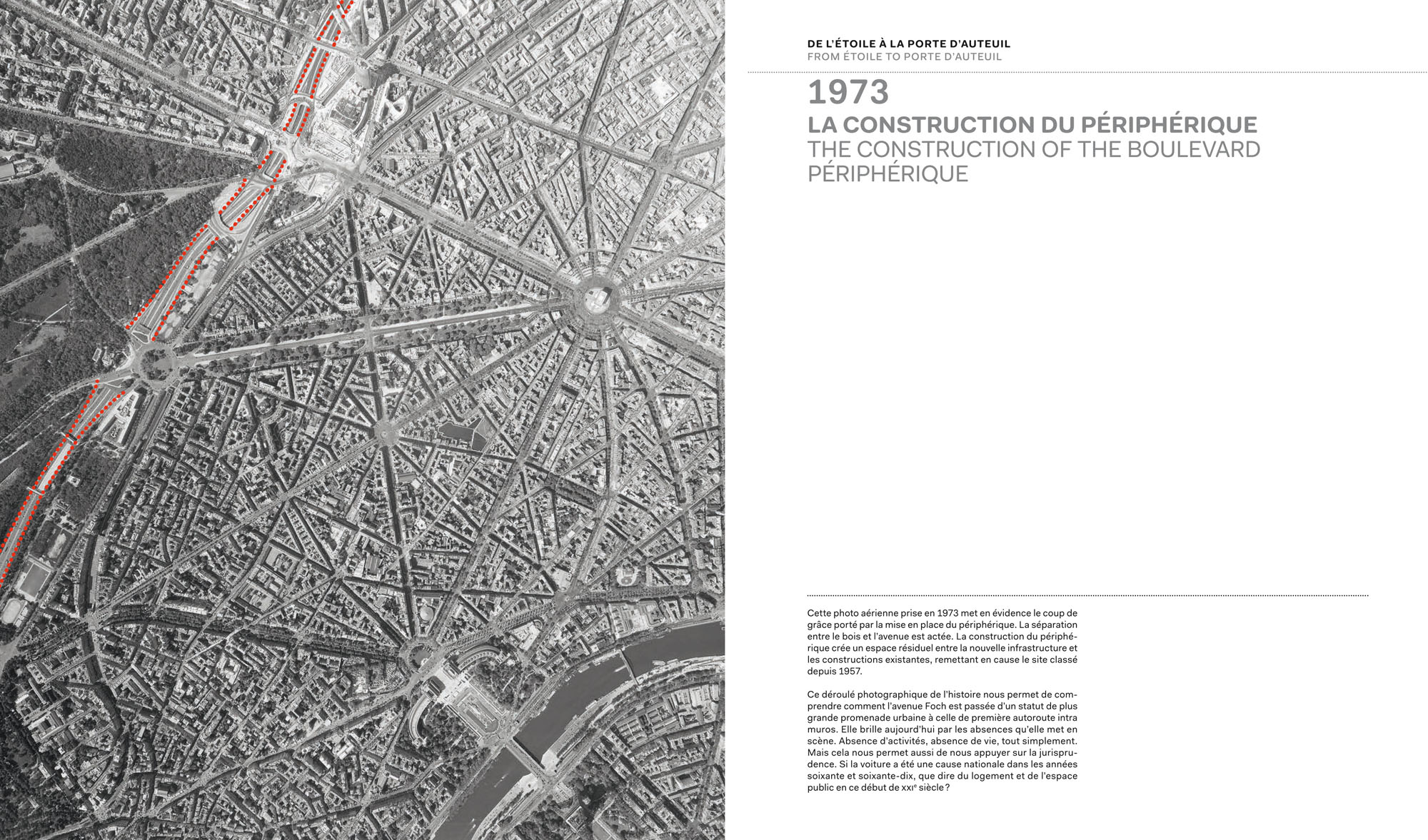

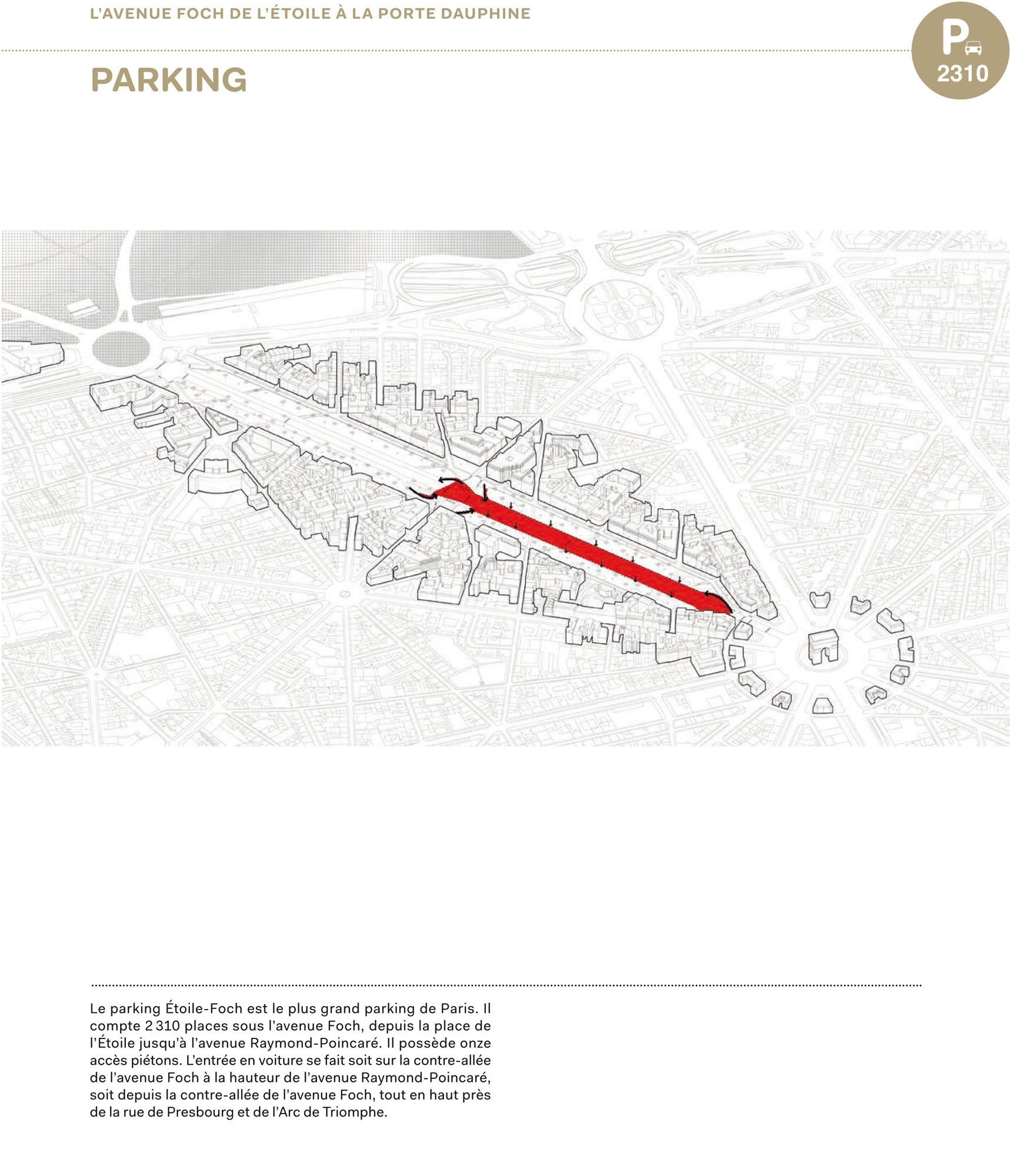

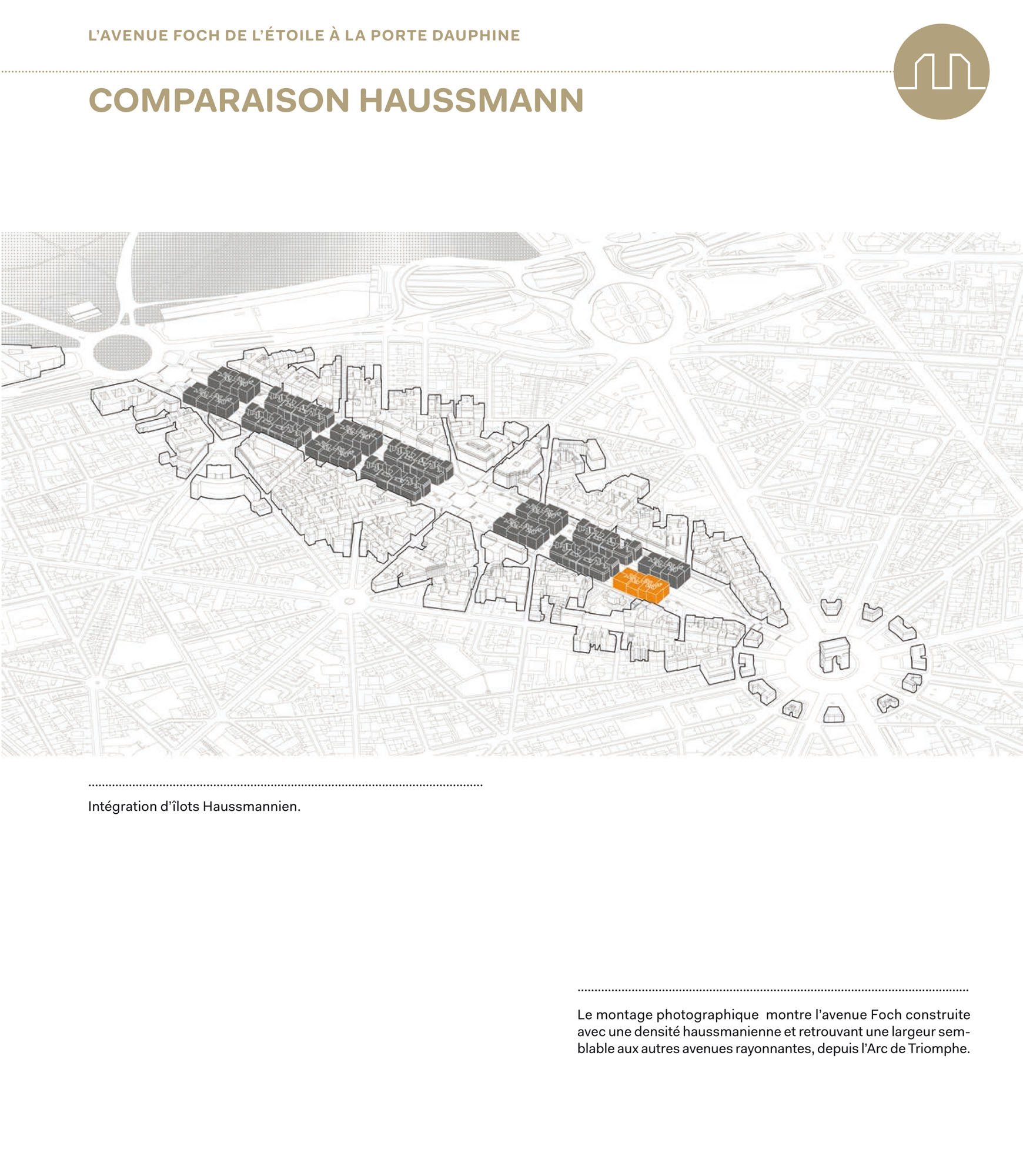

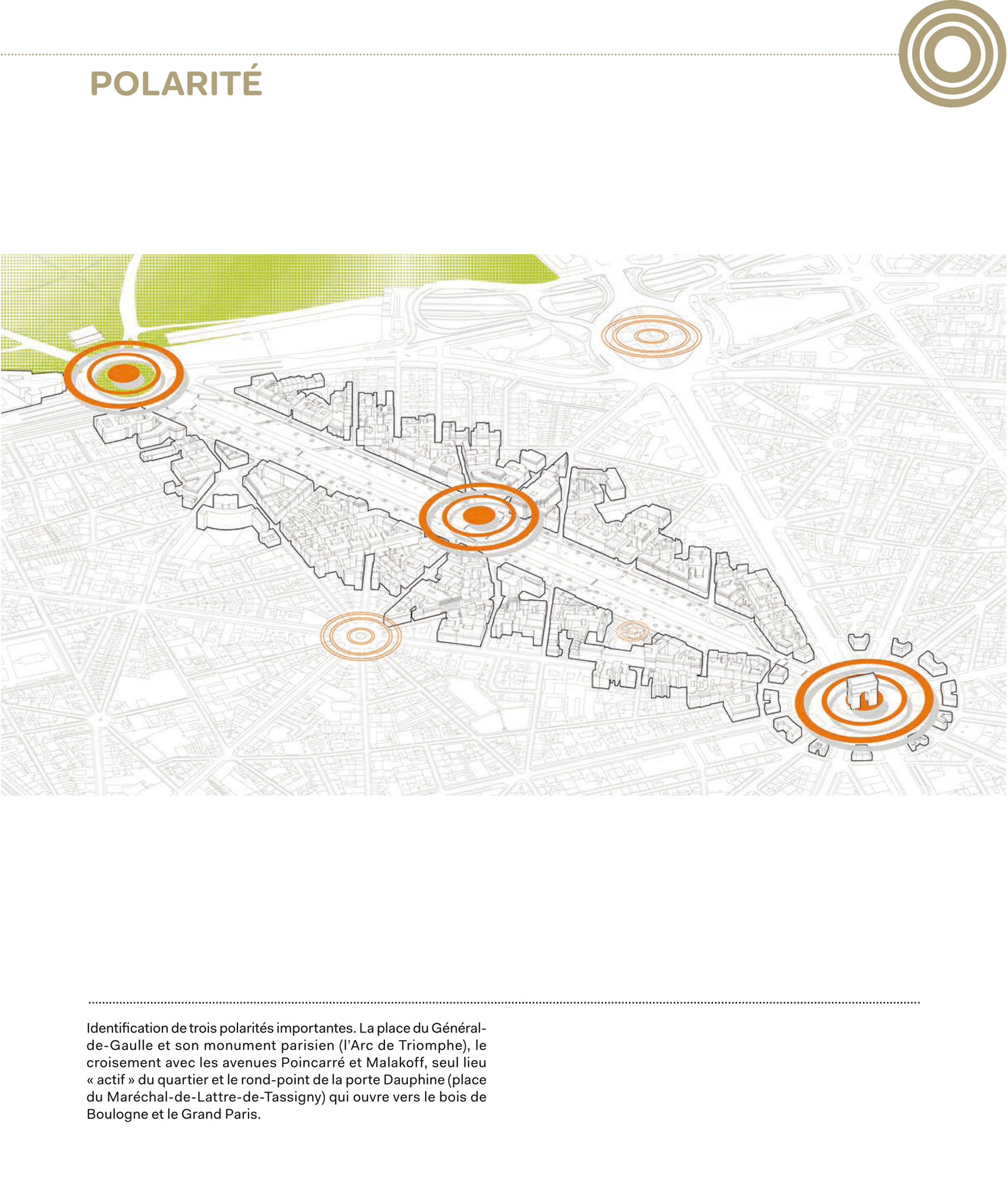

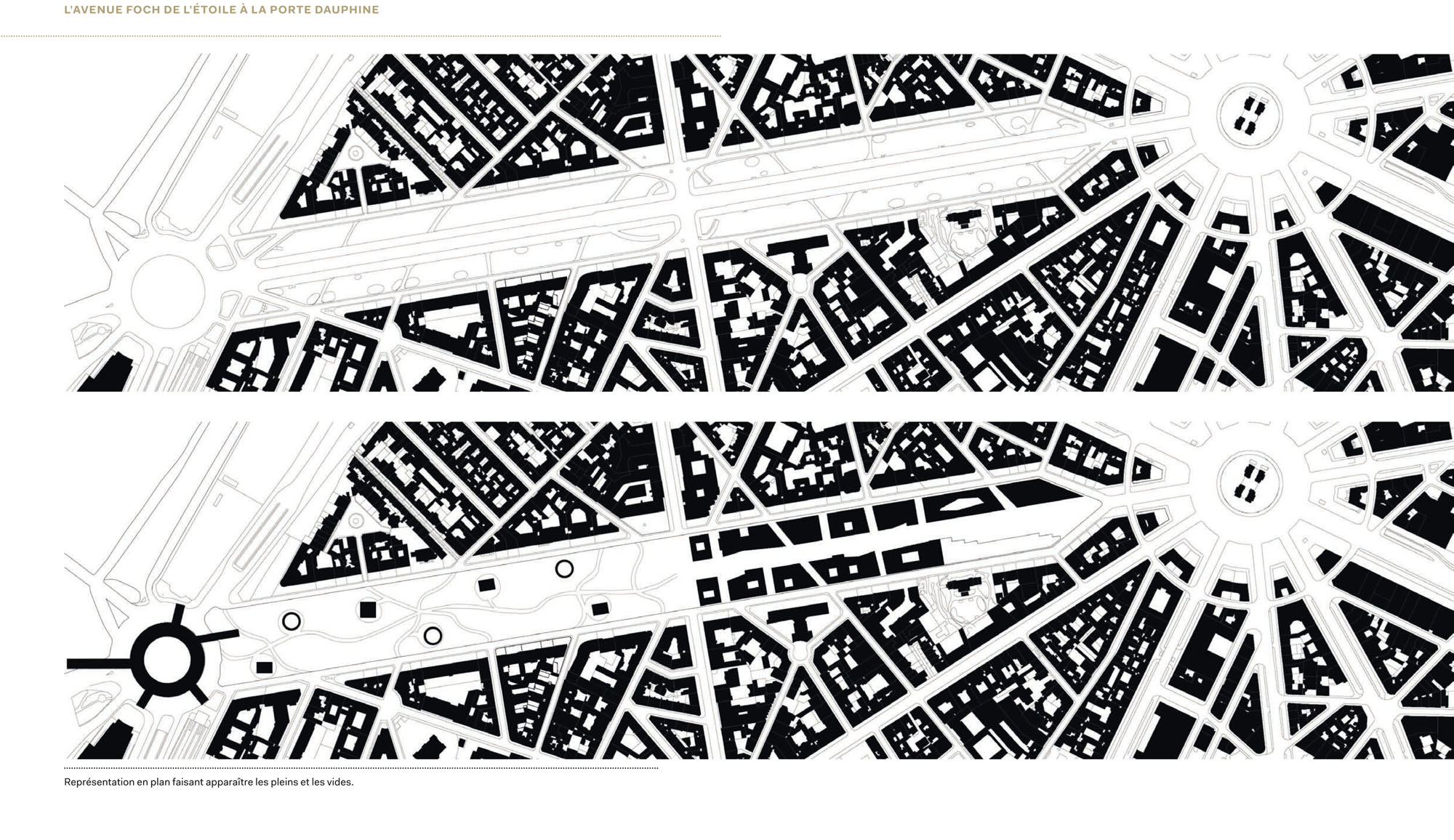

Parce que l’ignorer ne mène qu’à la reconduction d’erreurs anciennes, le regard sur l’avenir est impossible sans un regard sur le passé. Originellement, l’avenue Foch est un lien fort entre le bois de Boulogne et Paris, son prolongement naturel. Nous proposons ici de revenir à cet aspect fondateur essentiel, progressivement détourné puis perdu par l’édification du périphérique. En effet, dès 1960, la réalisation du rond-point de la porte Dauphine, dû à la présence de plus en plus importante de la voiture, porte le premier coup et contribue à la séparation physique du bois et de l’avenue, qui est définitive en 1973, quand le périphérique est édifié. L’avenue Foch, ayant jusqu’ici le statut de la plus grande promenade urbaine, devient la première autoroute intra muros. Elle brille aujourd’hui par les absences qu’elle met en scène. Absence d’activités, absence de vie tout simplement. Convoquer l’histoire nous permet de comprendre les strates urbaines, les éléments fondamentaux et les moments de ruptures qui ont contribué à la perte de l’essence première de cette voie. Il est intéressant de constater ici que la construction du parking Étoile Foch en 1968 a totalement éventré la moitié de l’avenue. Le paysage que nous avons donc sous les yeux aujourd’hui est en fait, pour moitié, un pastiche haussmannien de la fin des années soixante. Les dossiers de classement de l’avenue Foch, rattachée au bois de Boulogne, du 23 septembre 1957 et du 18 juin 1960 n’ont donc pas empêché la construction du périphérique et du parking. La voiture et les déplacements étant décrétés cause nationale, l’État a signé les autorisations nécessaires. Aujourd’hui, le périphérique se retrouve donc en site classé ! L’histoire nous permet ainsi de constater des absurdités, mais aussi de s’appuyer sur la jurisprudence. Si la voiture a été une cause nationale dans les années soixante et soixante-dix, que dire du logement et de l’espace public en ce début de XXIe siècle ?

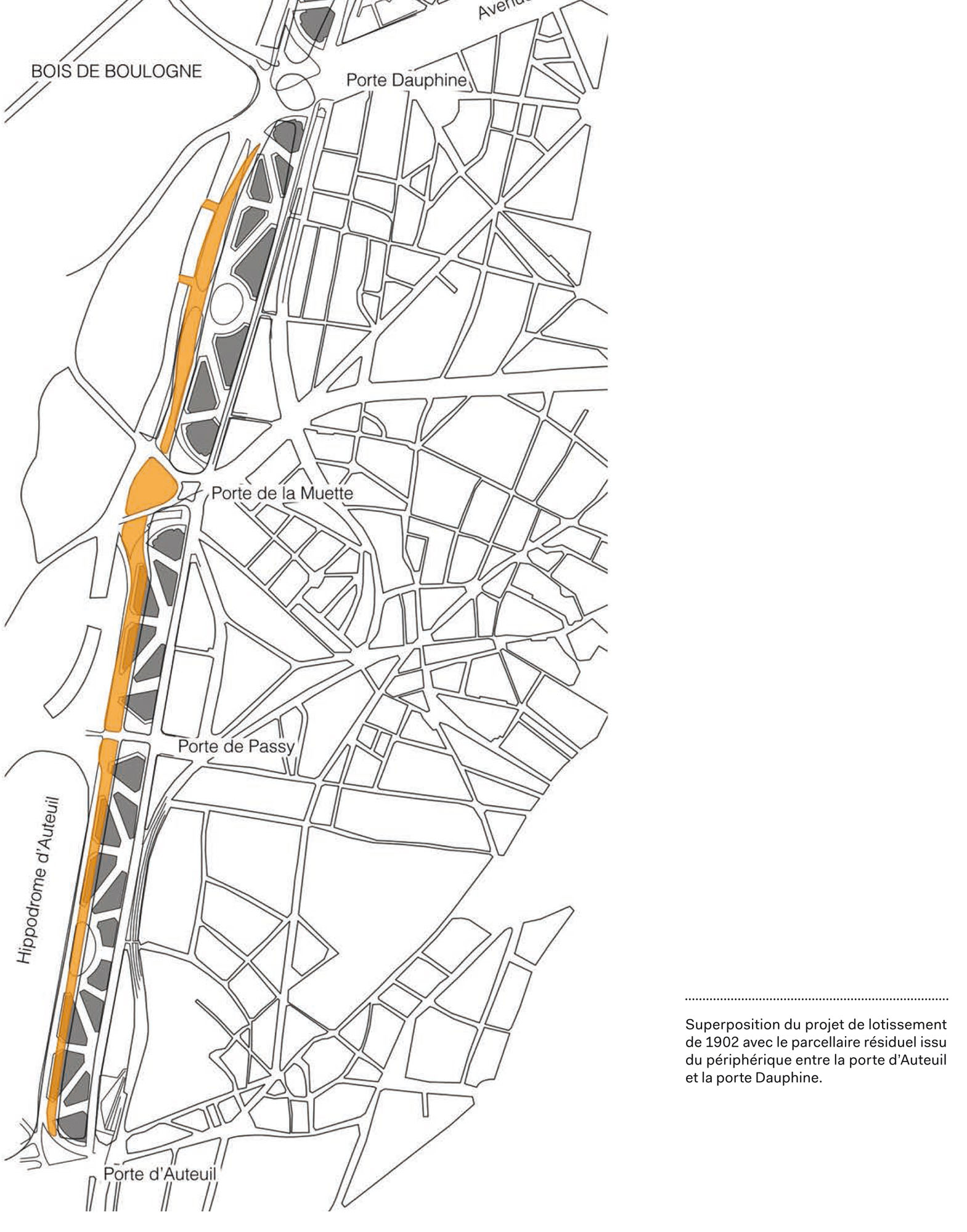

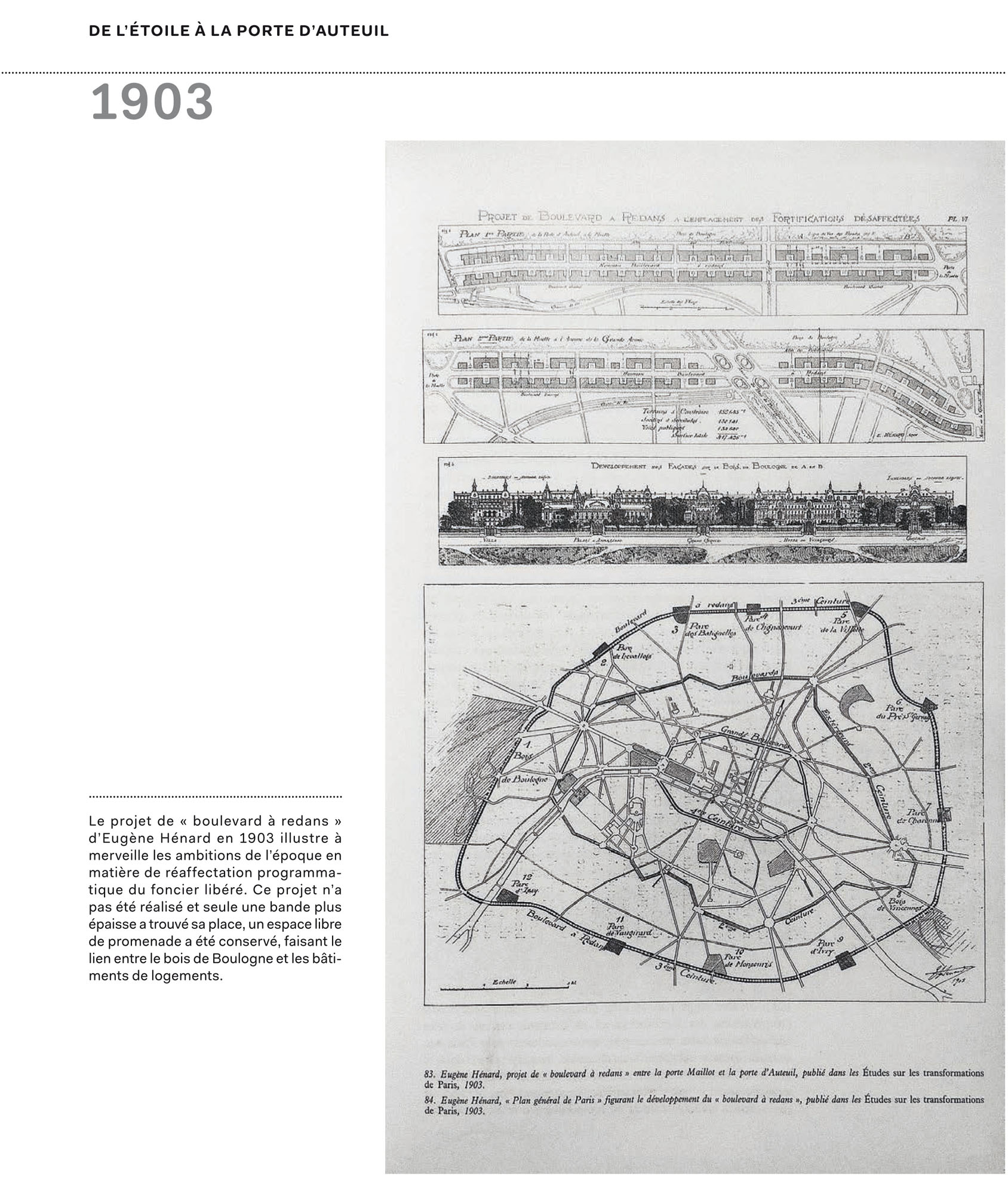

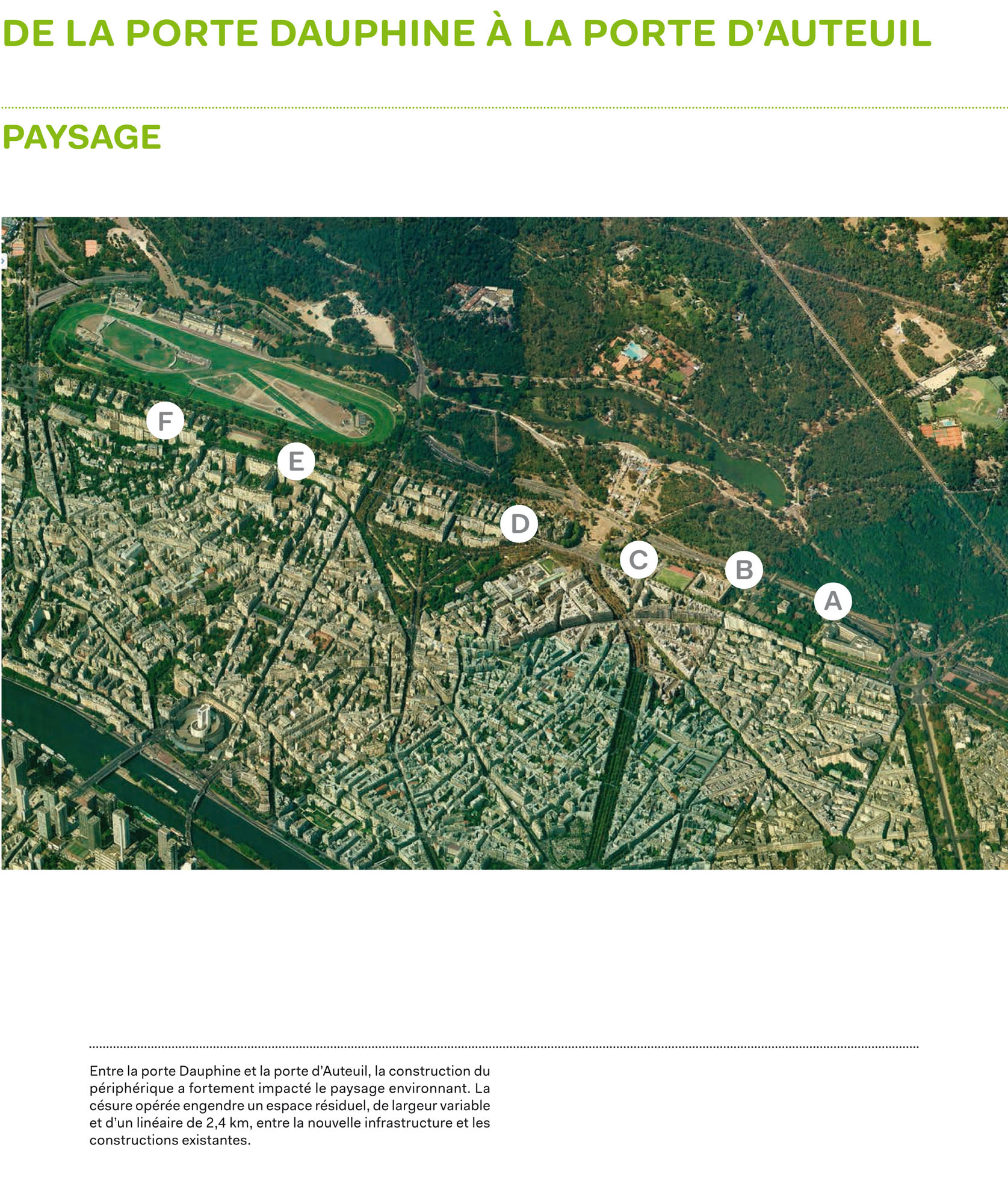

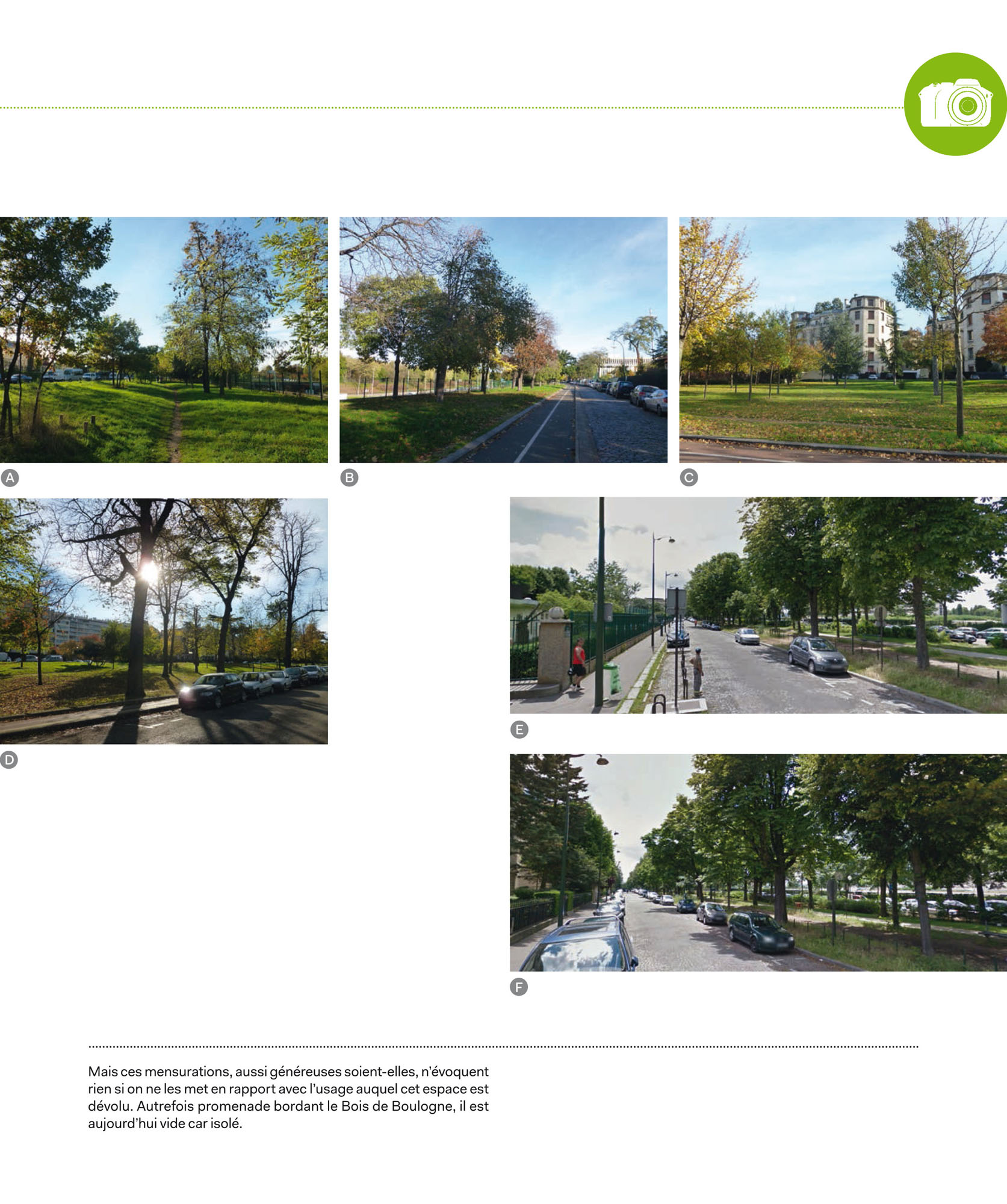

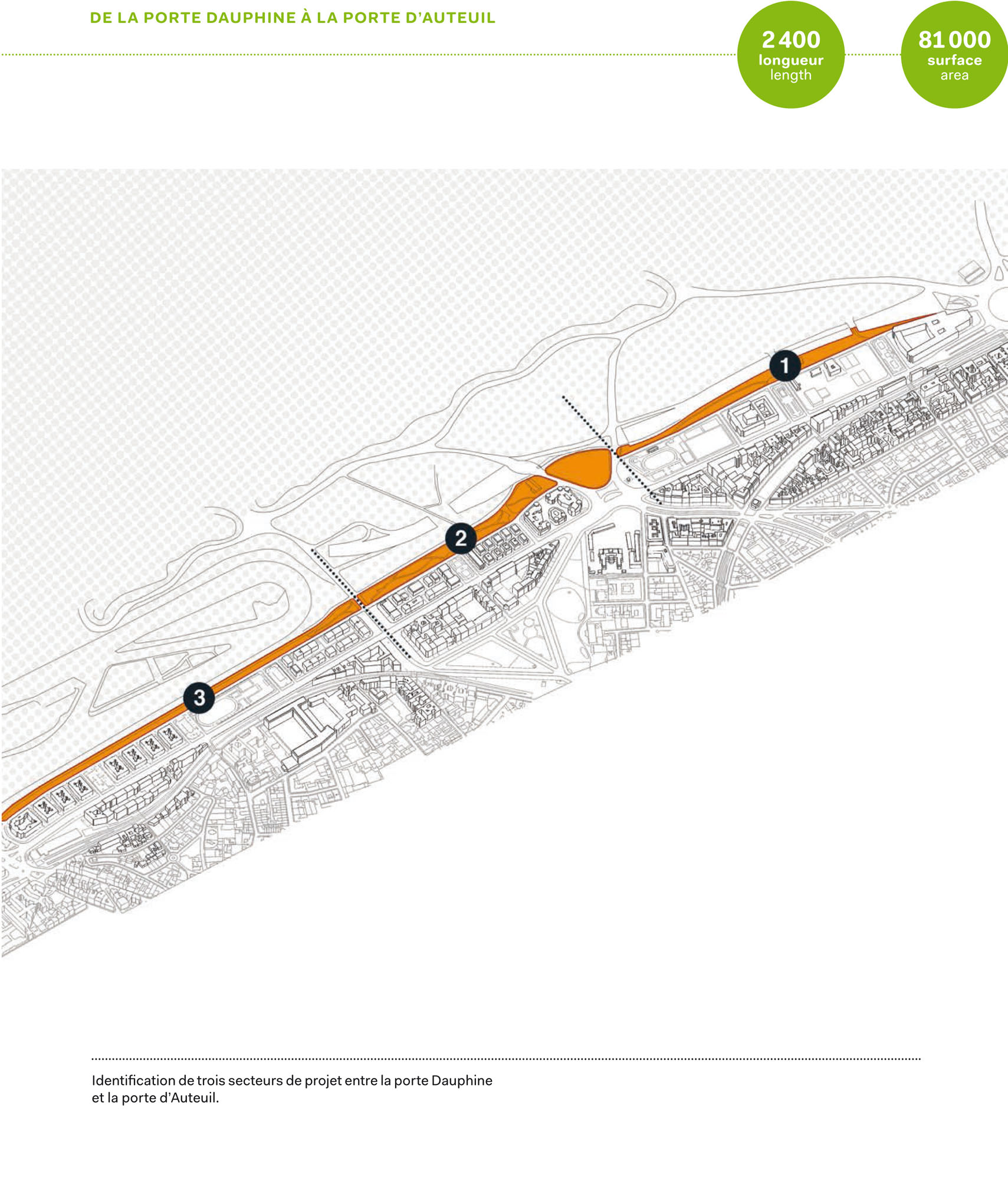

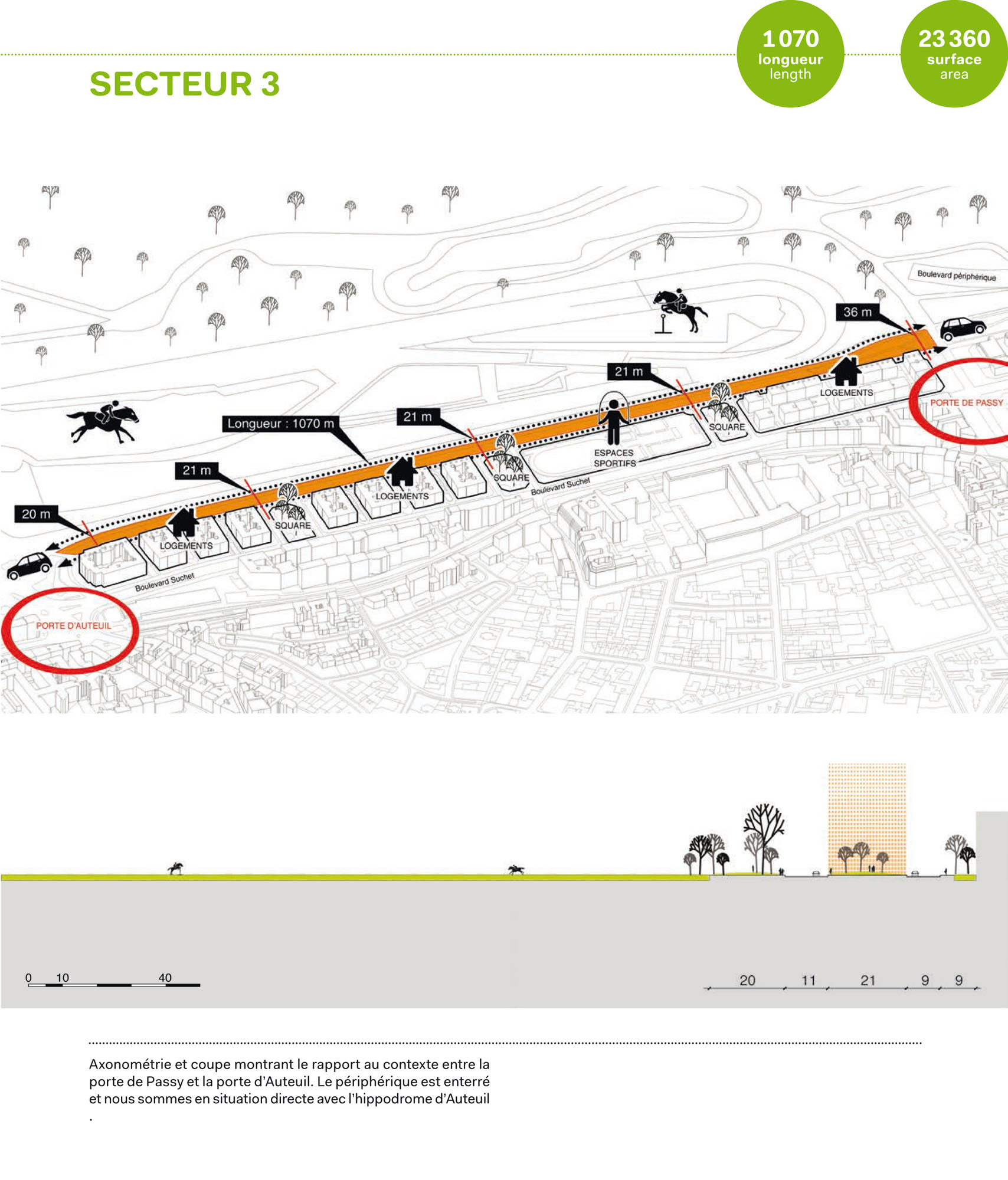

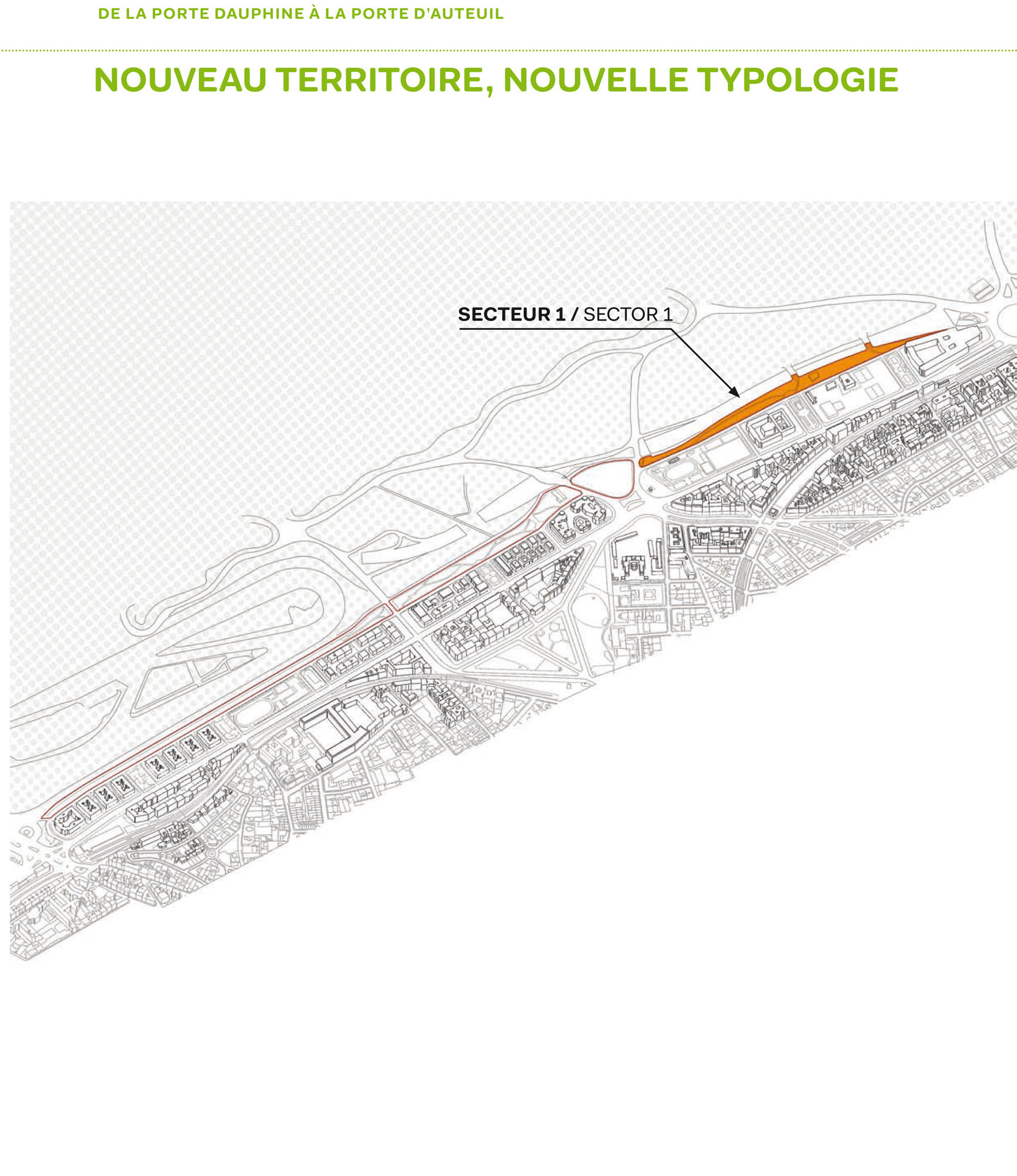

Le périphérique a également engendré un parcellaire résiduel en lieu et place des anciennes fortifications. Après le déclassement des fortifications au début du siècle dernier, la mise en valeur des terrains disponibles attire divers projets de lotissements. Par exemple, celui de « boulevard à redans » entre la porte Maillot et la porte d’Auteuil d’Eugène Hénard, datant de 1903, illustre à merveille les ambitions de l’époque en matière de réaffectation programmatique du foncier libéré. Ce projet n’a jamais vu le jour : seule une bande plus large a trouvé sa place et un espace libre de promenade a été conservé, faisant le lien entre le bois de Boulogne et les bâtiments de logements. La construction du périphérique a remis en cause cet horizon paysagé et a créé un espace résiduel entre la nouvelle infrastructure et les constructions.

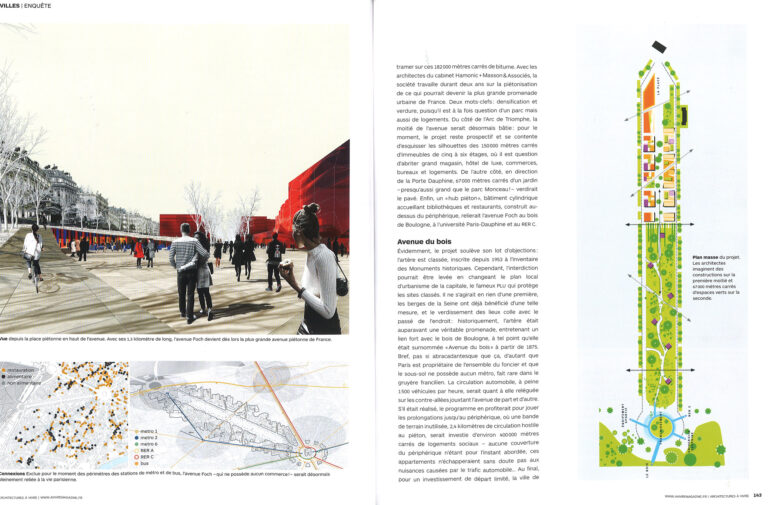

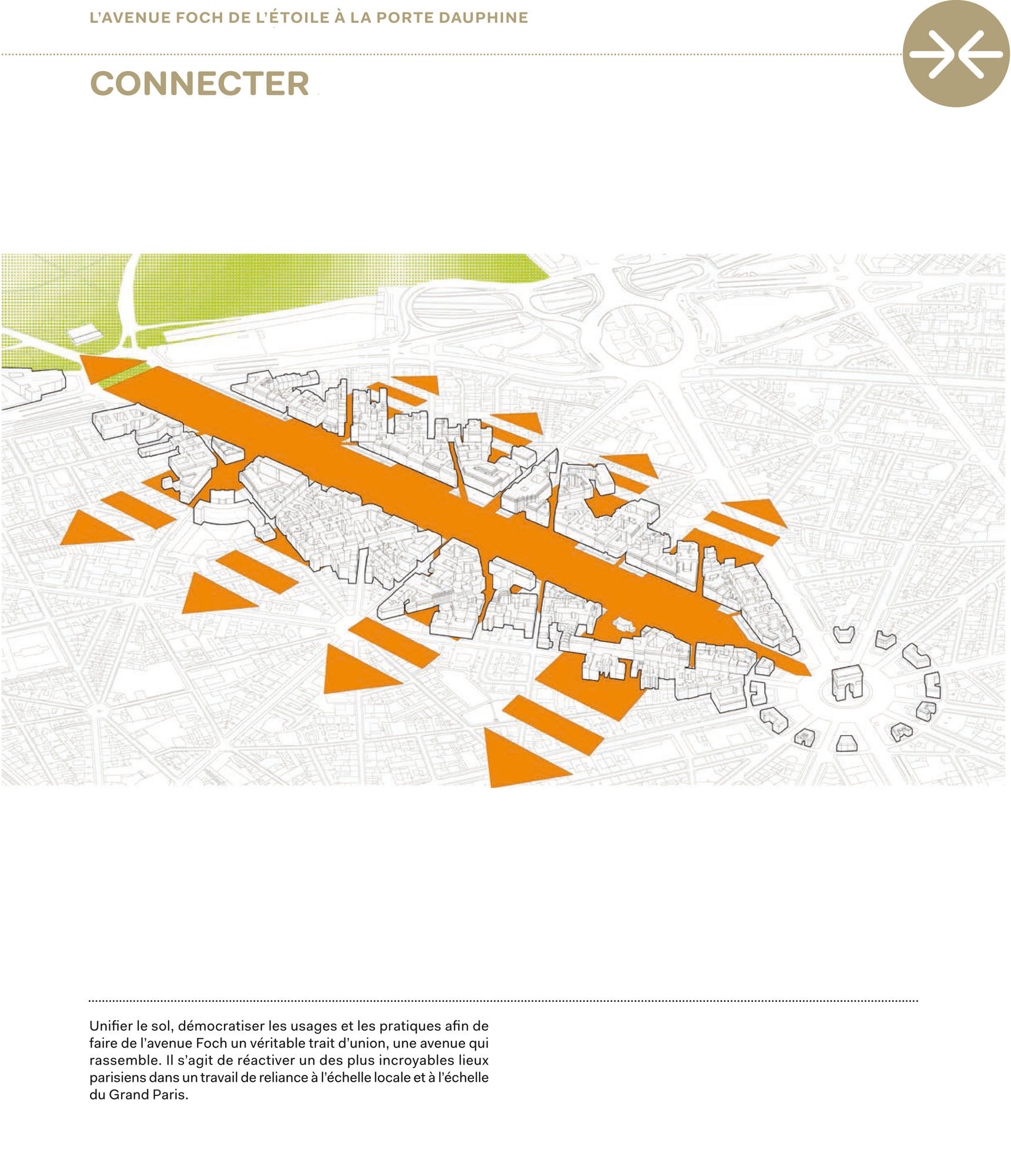

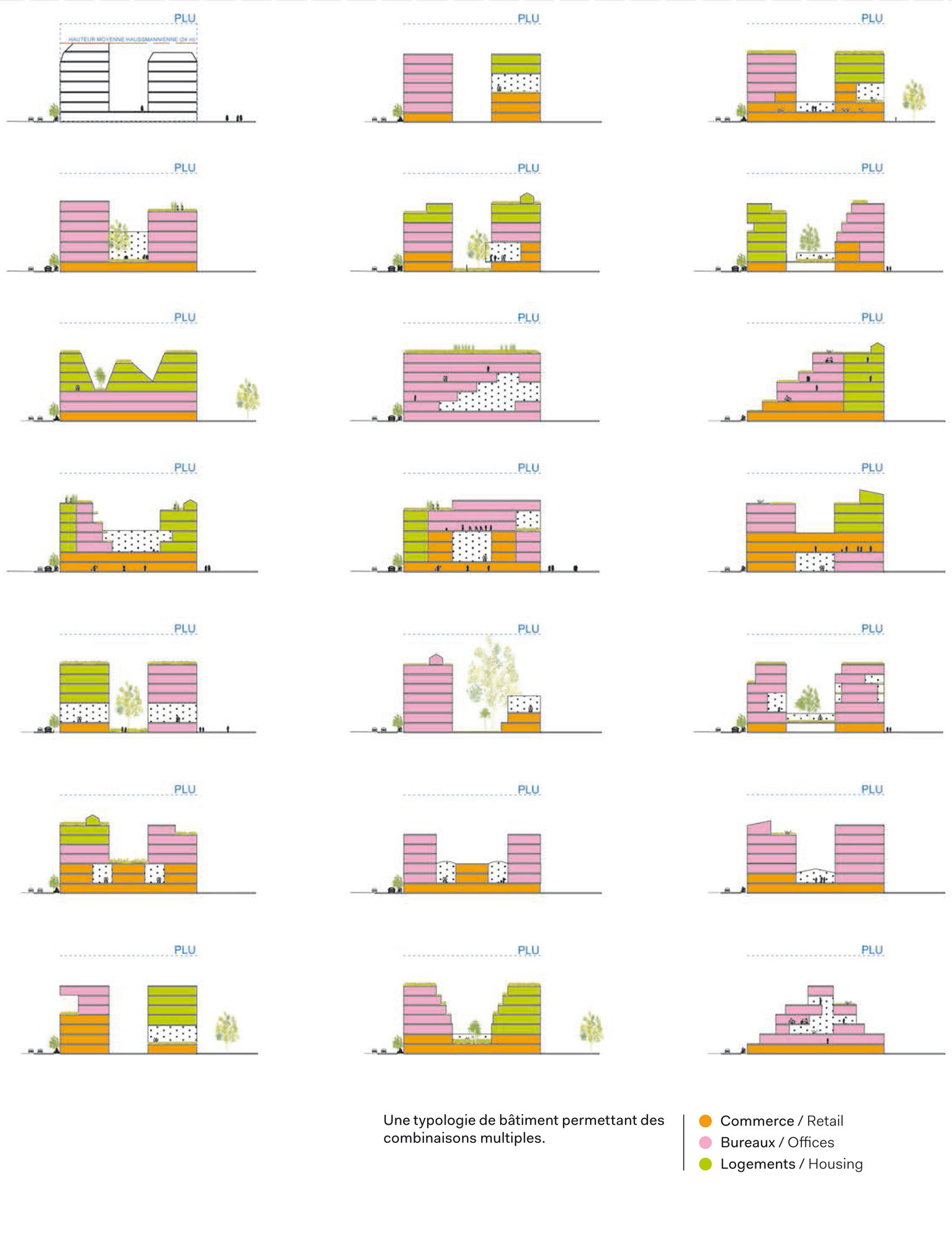

Un potentiel étonnant nous est ainsi légué, où nous pouvons imaginer installer une nouvelle typologie d’habitat parisien portant les valeurs de nos réflexions en matière d’écologie urbaine, de mixité sociale, et ancrée dans un paysage fabuleux. Notre projet s’inscrit dans ce questionnement contemporain et pourrait devenir l’emblème d’une volonté nationale de répondre à des questions d’actualité brûlantes, que se posent l’ensemble des capitales mondiales. Il apporte des réponses précises en matière d’espaces verts en milieu urbain, de mixité programmatique, d’usages, d’espaces publics, de lieux partagés, de transports doux, de logements. Il s’inscrit dans une réflexion politique qui vise à réactiver l’un des plus incroyables lieux parisiens dans un travail d’interconnexion entre l’échelle locale et l’échelle métropolitaine.

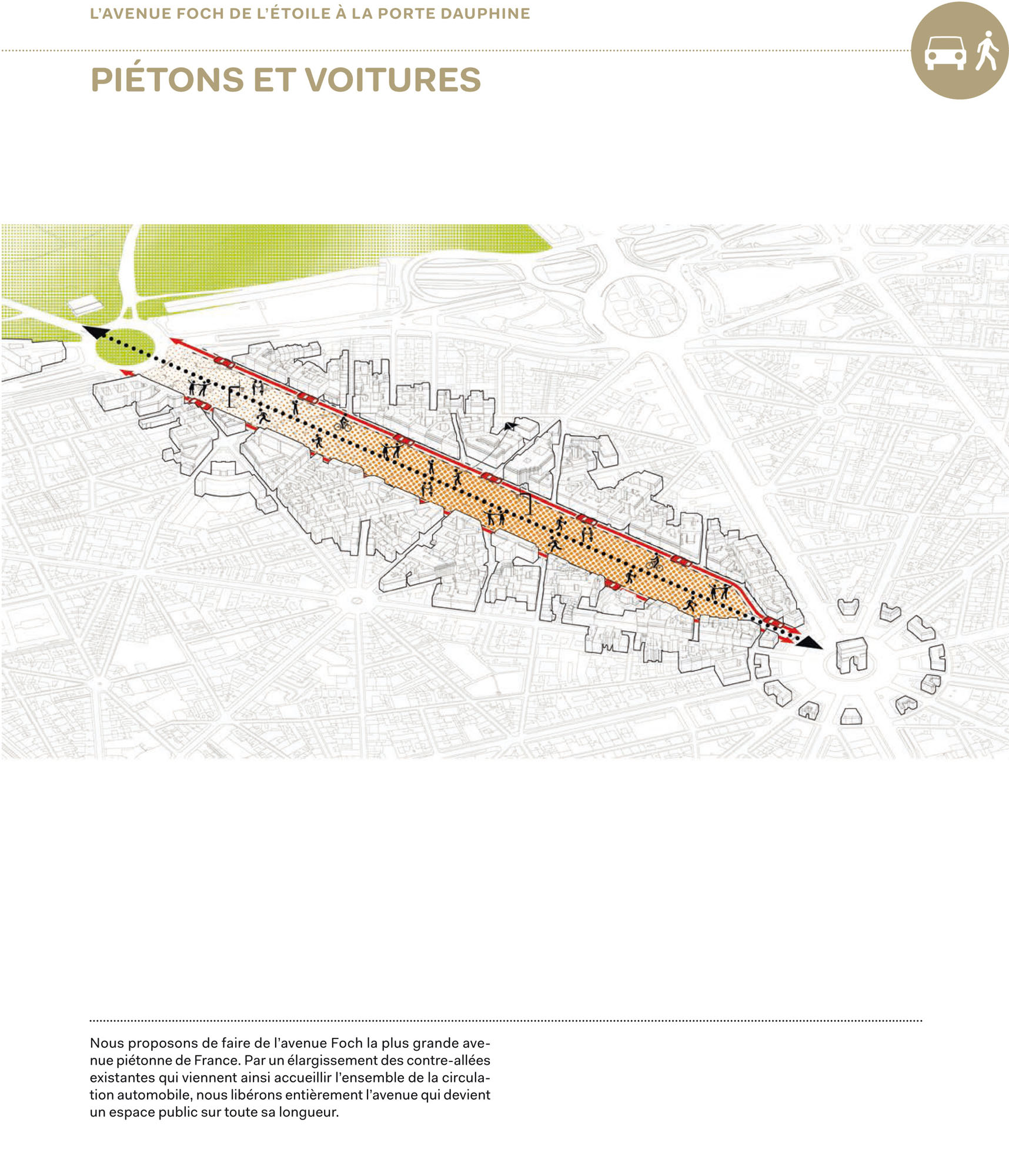

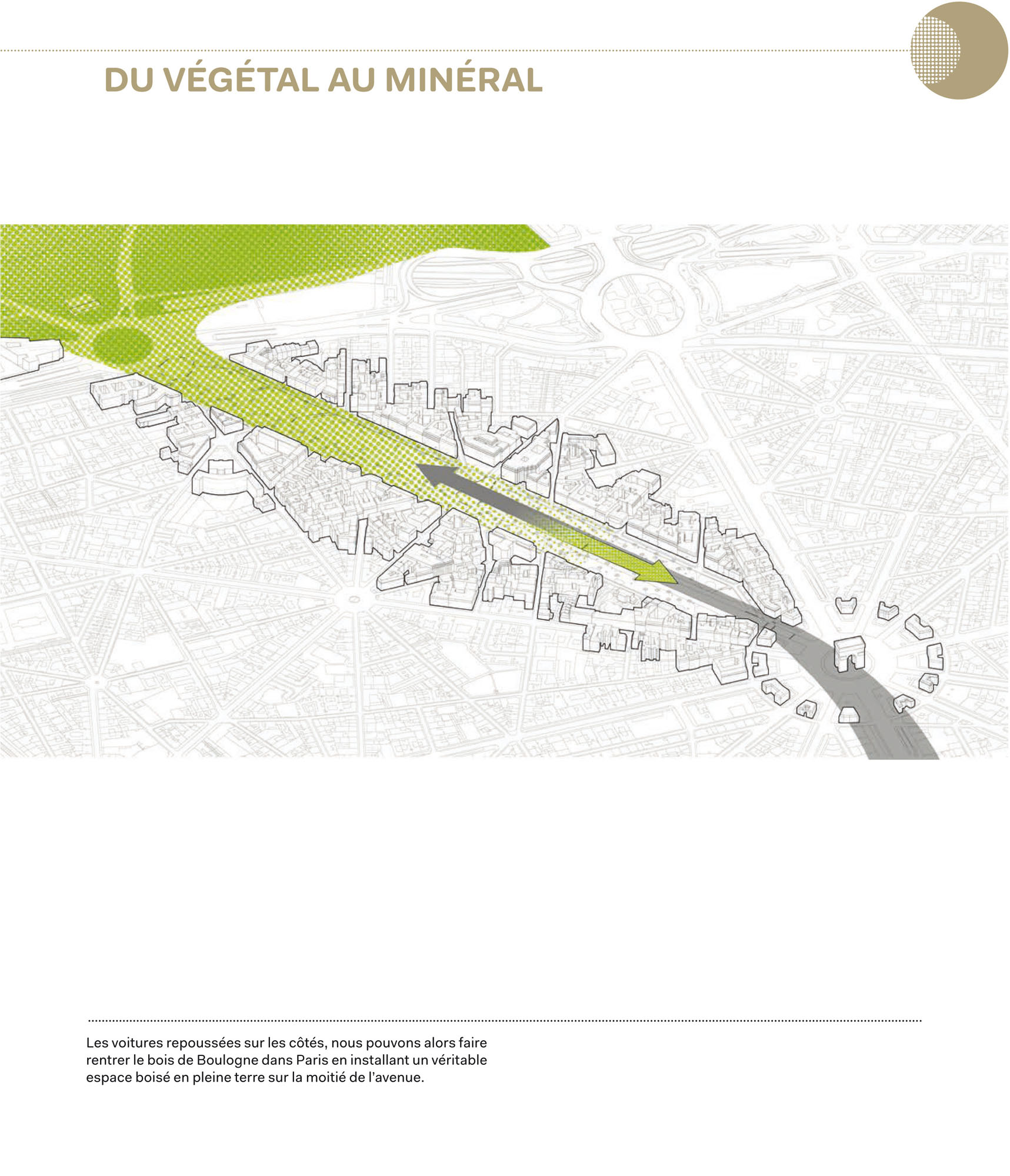

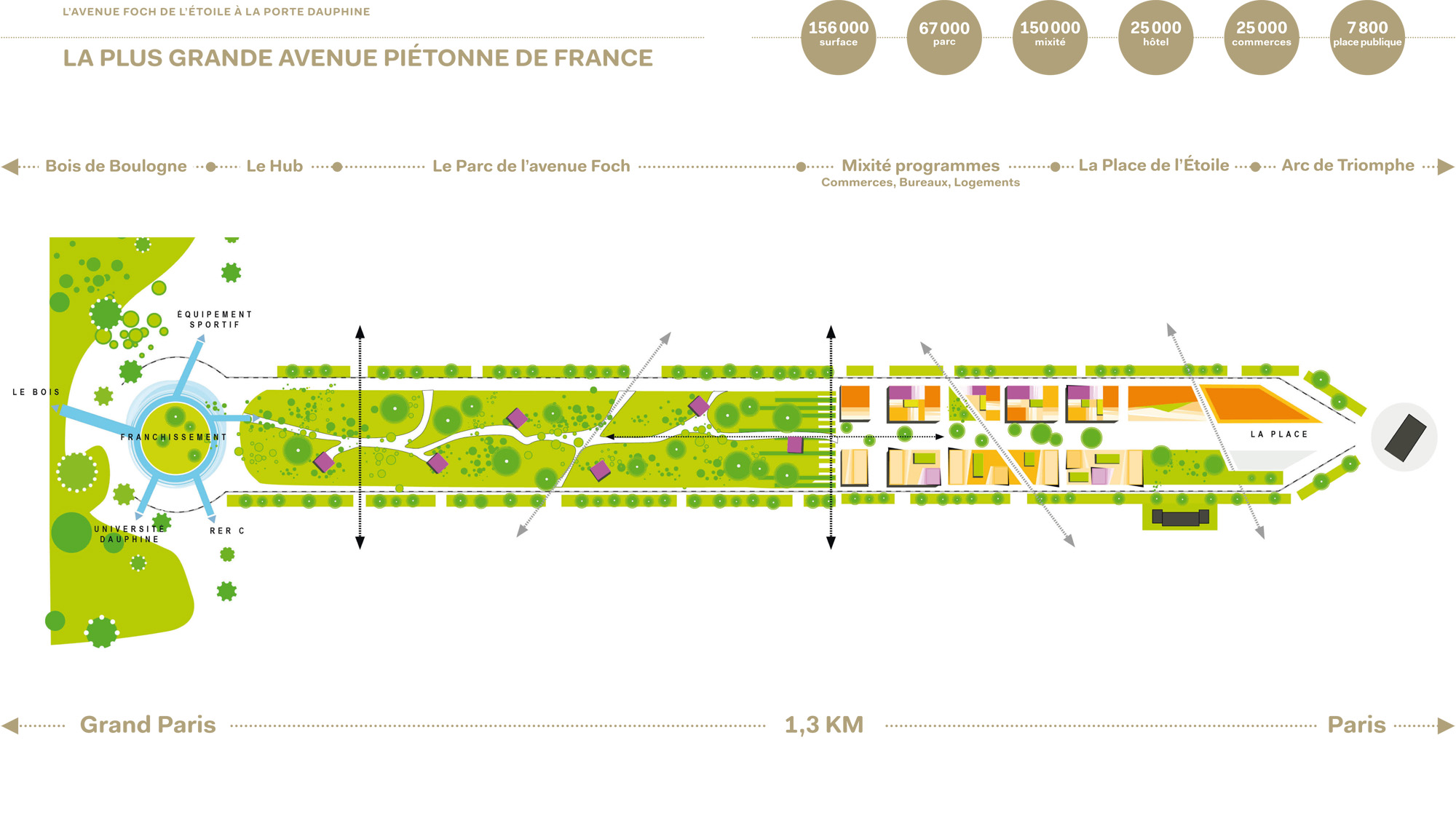

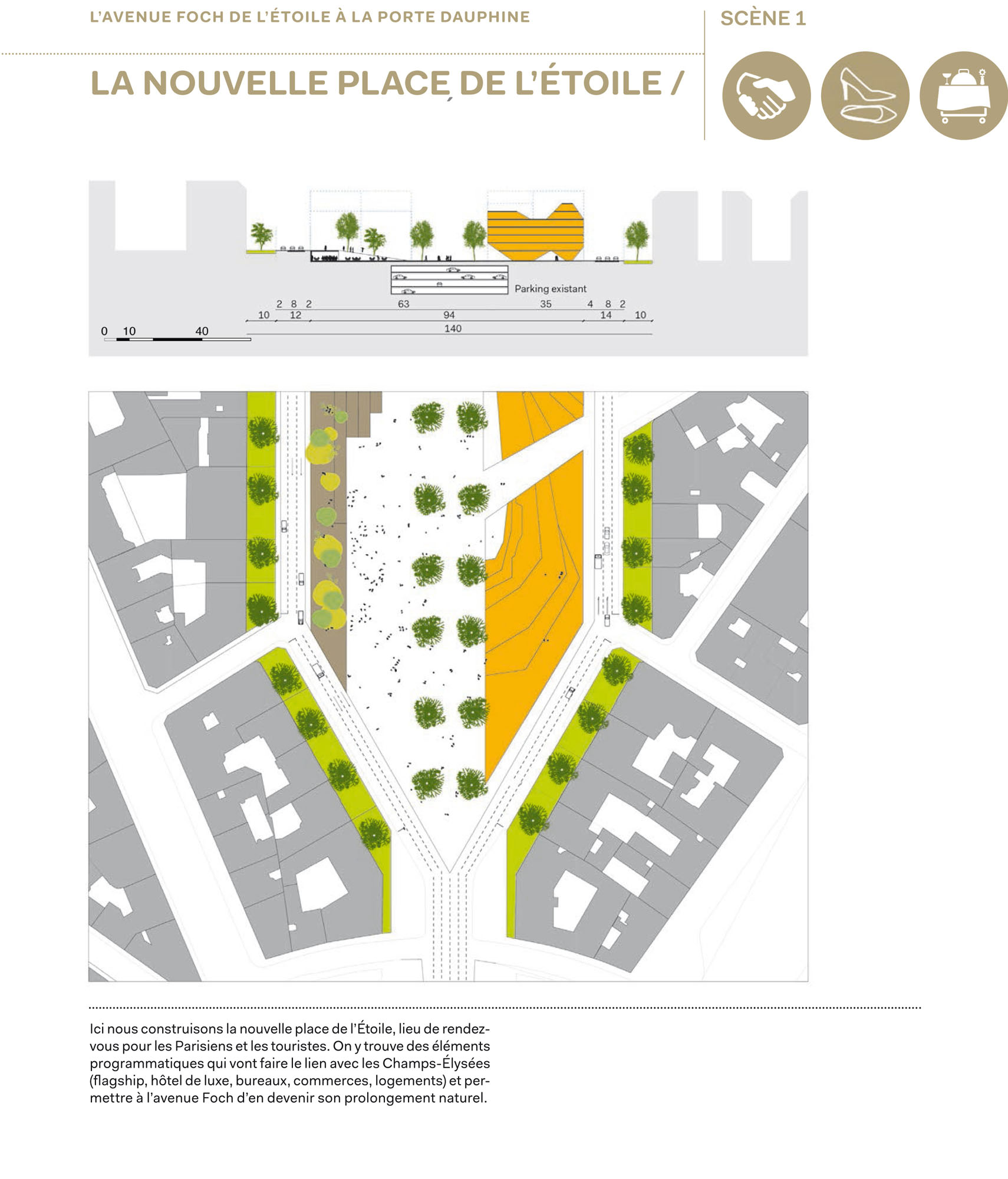

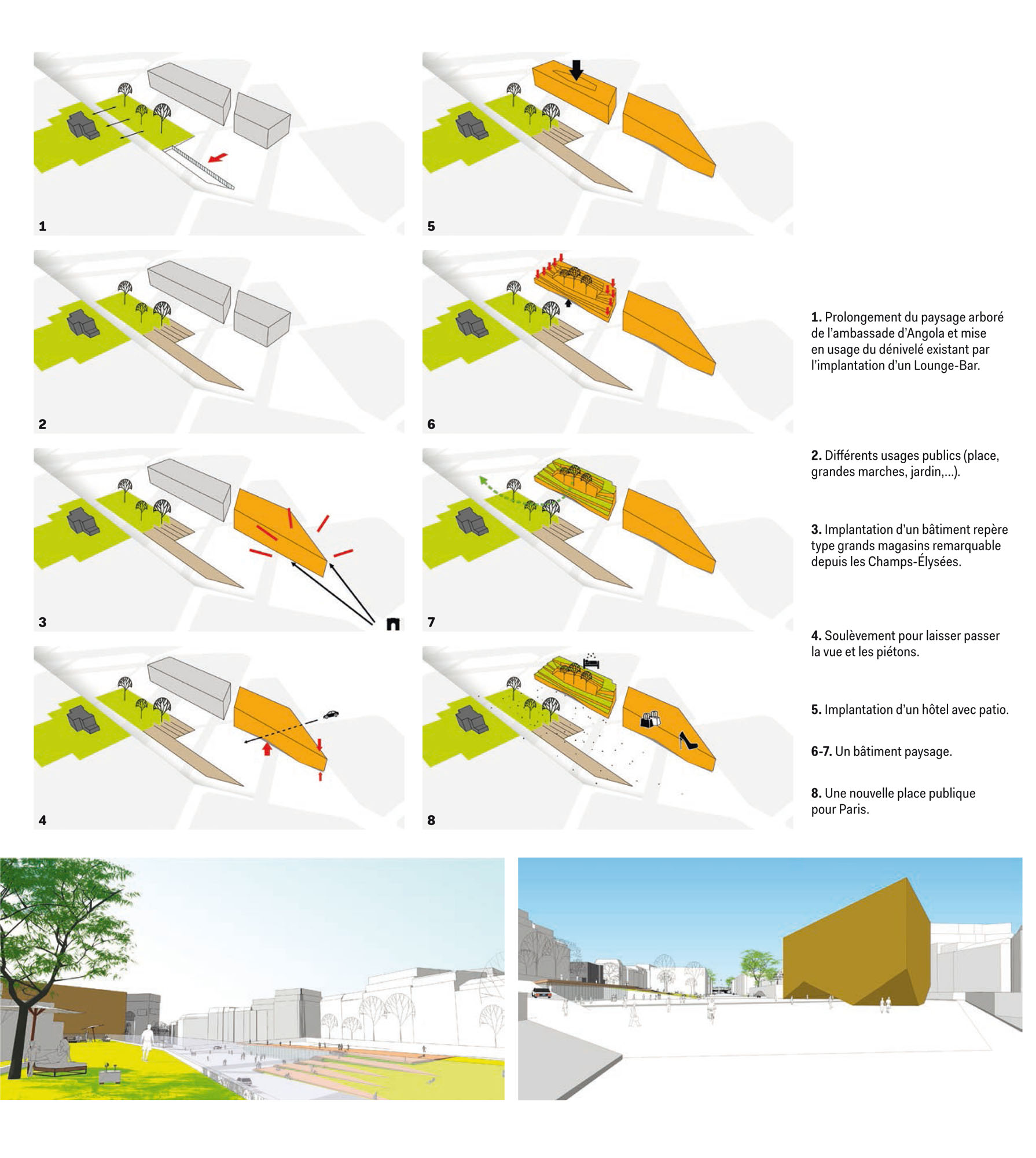

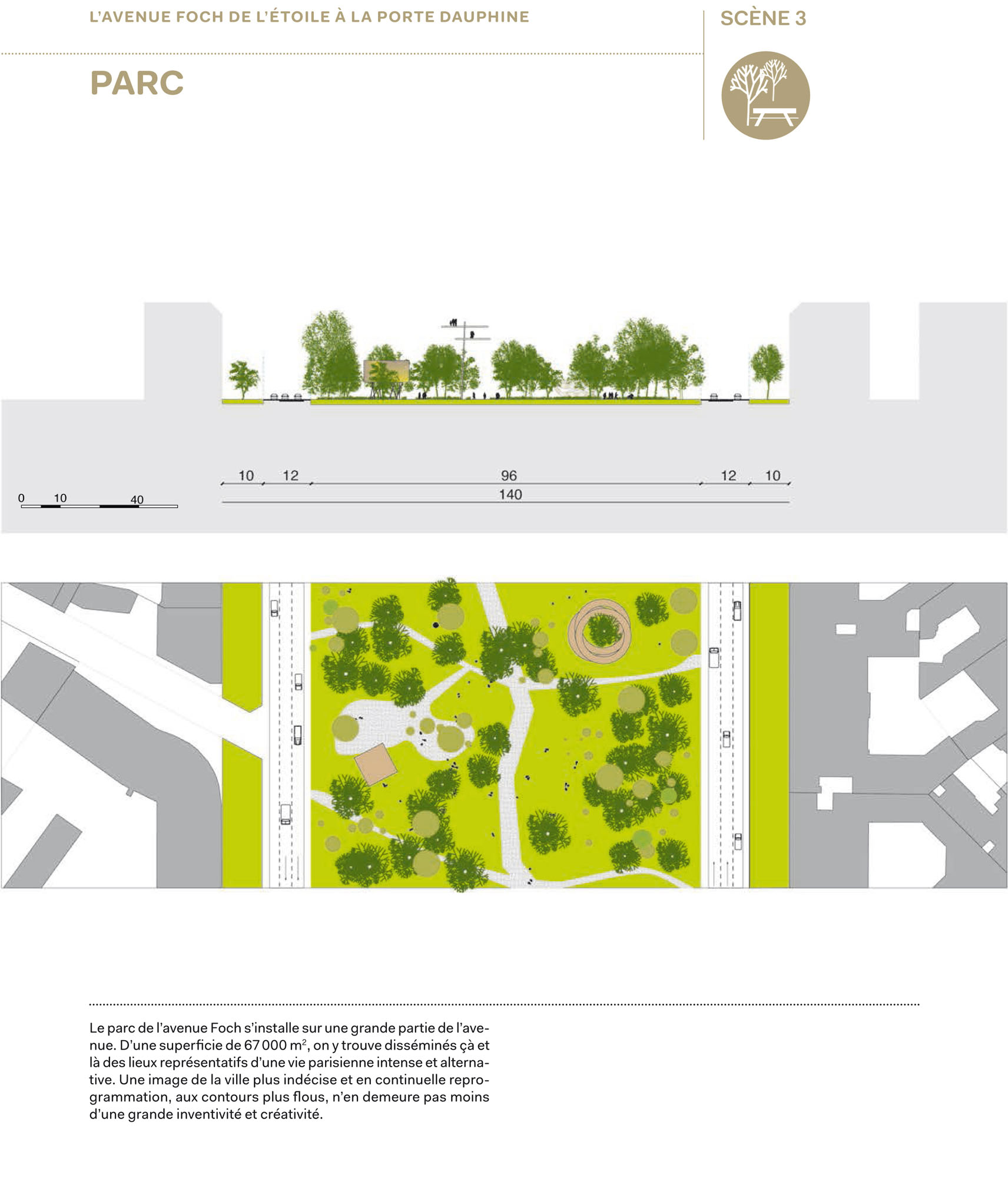

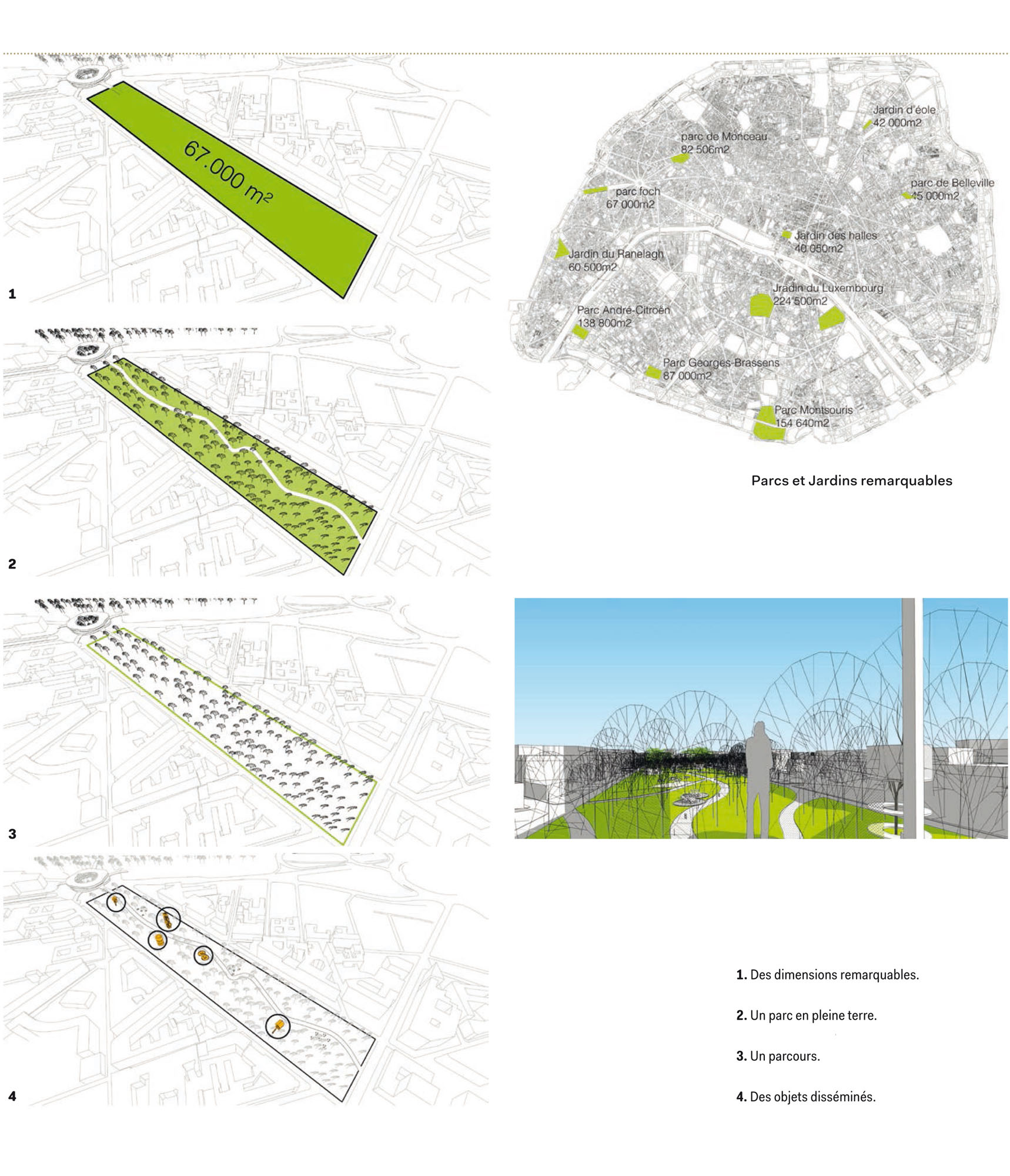

Pour cela, nous proposons de faire de l’avenue Foch la plus grande avenue piétonne de France. Par un élargissement des contre-allées existantes qui viendraient ainsi accueillir l’ensemble de la circulation automobile, nous libérons entièrement l’avenue qui devient, sur toute sa longueur, un espace public. Les voitures repoussées en marge, nous pouvons alors faire pénétrer le bois de Boulogne dans Paris, en installant un véritable parc sur la moitié de l’avenue. On y trouverait, disséminés çà et là, des lieux représentatifs d’une vie parisienne intense et alternative. Une image de la ville plus indécise et en continuelle reprogrammation, aux contours plus flous, qui n’en demeure pas moins d’une grande inventivité et créativité. Dans sa partie est, l’avenue Foch se densifie autour d’une mixité programma.tique (grand magasin, hôtel de luxe, bureaux, commerces, logements…). Ici, nous construisons la véritable place de l’Étoile, futur lieu de rendez-vous des Parisiens comme des touristes et prolongement naturel des Champs-Élysées.

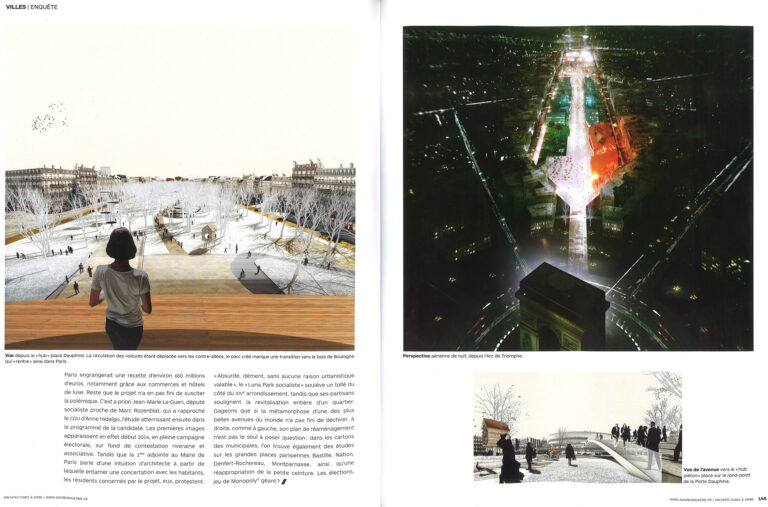

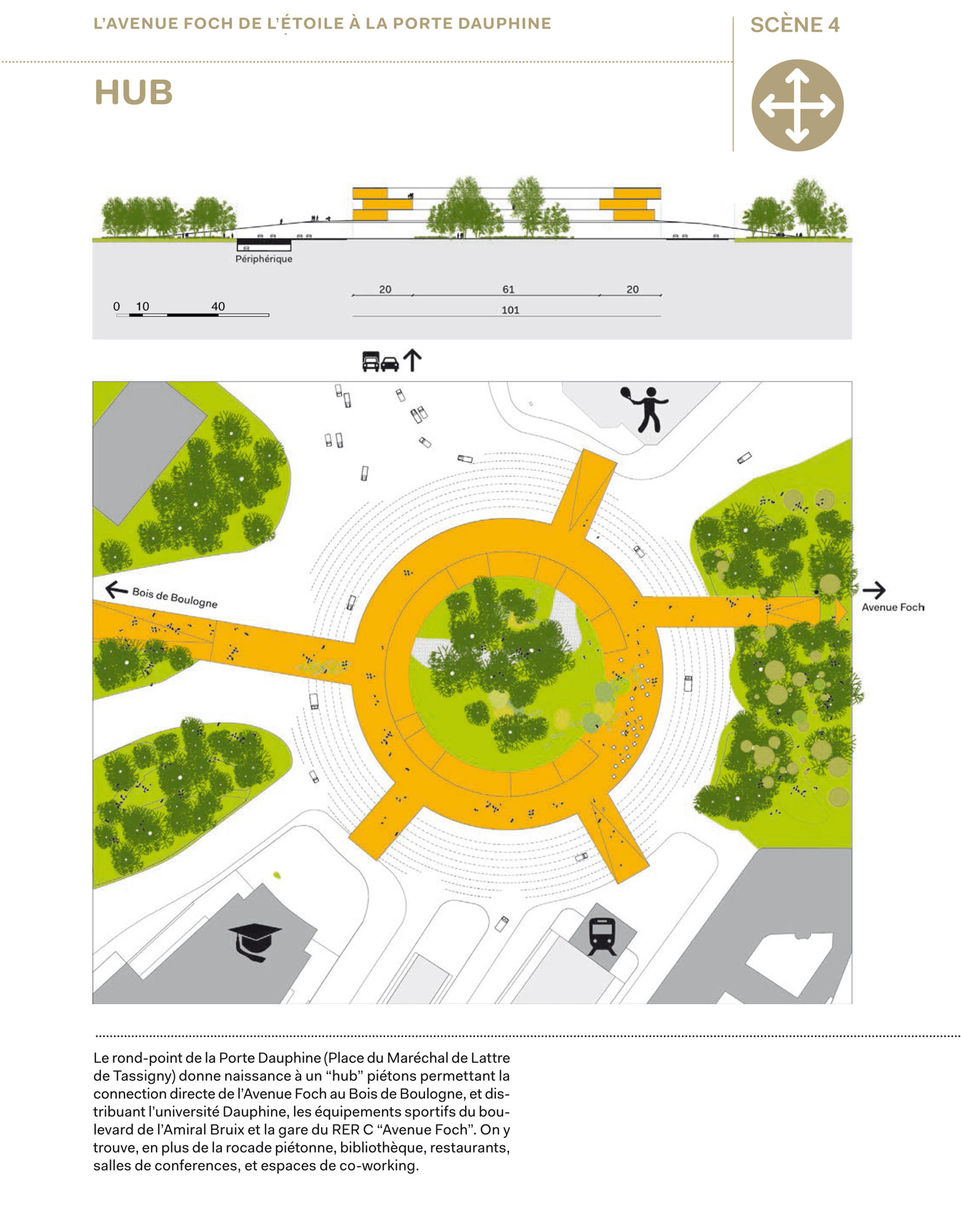

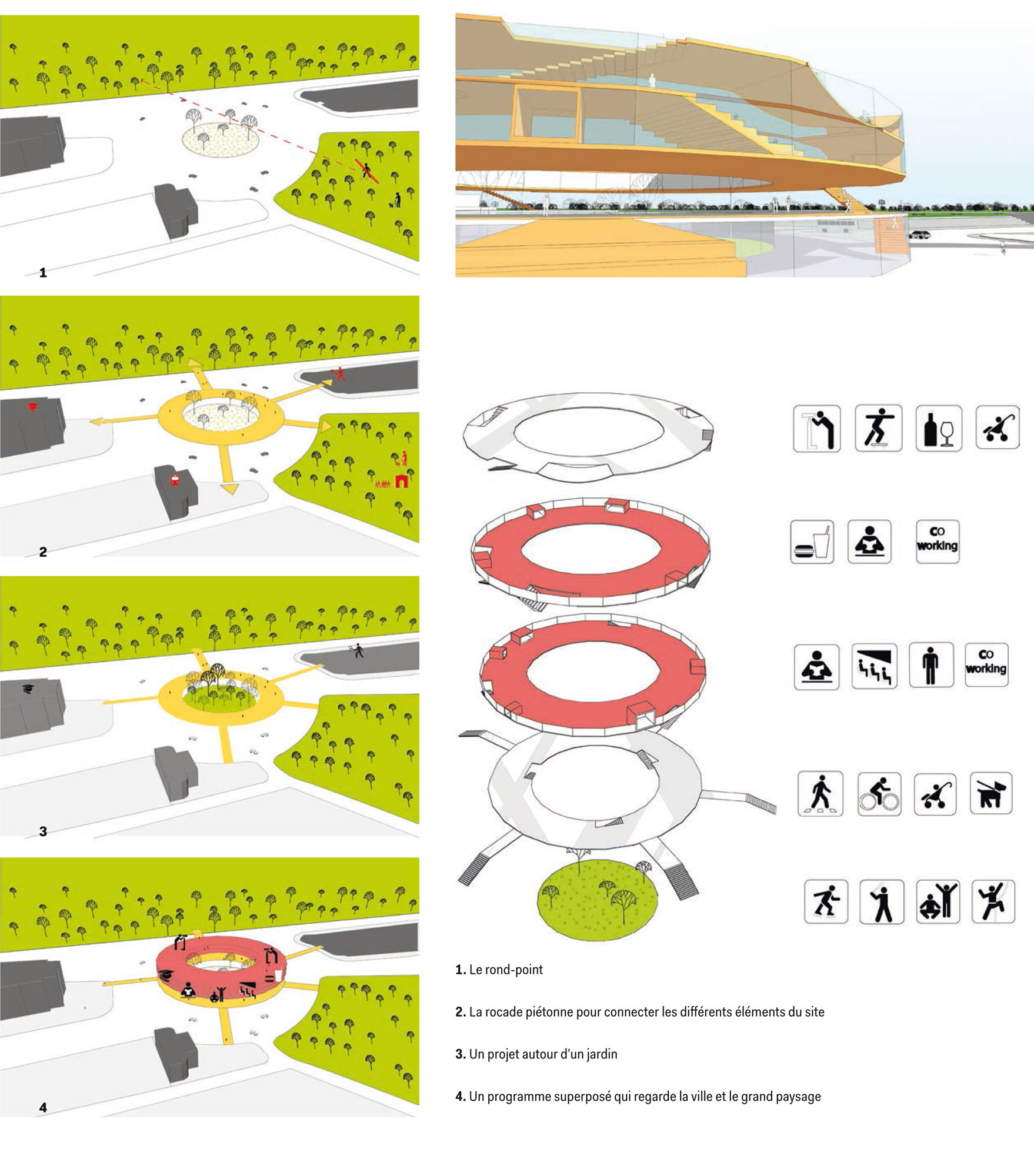

À son extrémité ouest, le rond-point de la porte Dauphine (place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny) donne naissance à un « hub » piéton permettant la connexion directe de l’avenue Foch au bois de Boulogne, et distribuant l’université Dauphine, les équipements sportifs du boulevard de l’amiral Bruix et la gare du RER C (avenue Foch). On y trouve, en plus de la rocade piétonne, une bibliothèque, des restaurants, des salles de conférences, et des espaces de co-working.

Il n’est donc pas question de faire fi du passé, mais de réactiver le patrimoine originel dans un questionnement à l’image de notre époque et porteur de valeurs de partage et d’optimisme. Se servir d’hier pour avancer aujourd’hui et embrasser l’avenir avec ambition.

La ville de Paris demeure un terrain d’invention et porte en elle les valeurs de la modernité.

Podcast :

Jean-Christophe Masson invité sur Radio FG le 29.01.2014 (1ère partie)

Podcast :

Jean-Christophe Masson invité sur Radio FG le 29.01.2014 (2ème partie)

Programme

Projet prospectif

Lieu

Avenue Foch

Paris 16

Maîtrise d’œuvre

Architecte urbaniste : Hamonic+Masson & Associés

Bureaux d’études techniques

Graphiste : Luxigon, consultant : CDU

Surface

550 000 m² SDP + parc de 67 000 m²

Team

Lisa Cépisul